みなさんは「ホワイトウインナー入りトマトジュース」を飲んだことがあるでしょうか。

Pixabay無料画像

ジュースなので、トマトといっしょにホワイトウインナーもミキサーに入れましょう。

スイッチオン。ぶごごごごごごー

鋭利極まりない刃がミキサーの底で回転し。

まずは、ウインナーがぽんぽこぽん、と切断されてミキサーのガラス越しに元気よく飛び跳ね。ほぼ同時にトマトが液化して、きれいな赤のジュースがぴしゃしゃしゃー!とミキサー内いっぱいに飛び散り、埋め尽くすのでした。

なんだそれは?どこかの飛行教官が教えてくれたレシピですが、だれも実際には作ったことはないらしい。

さて。

飛行機に必須の装置に、エンジンがあります。

エンジンがないグライダーは、自力で離陸することができません。飛行機を飛行機とする最も重要なパーツがエンジンなのです。

ただ、エンジンというものはものすごく取り扱いが厄介であり、世の飛行機設計者はあらゆる工夫を凝らして最適なエンジンの配置を考えてきました。

特にプロペラ機の場合、機体とプロペラが干渉するので、配置のオプションは相当限られてしまい。機体側のニーズと、エンジンのオプションによって、なんじゃこりゃみたいな珍妙な配置も生まれました。

代表的なエンジンの配置は。。。。

*今回は、単発プロペラ機について記載します。

①機首置き。トラクター型

一番一般的で、安全な配置です。セスナなど、たぶん現在飛んでいる飛行機の99.9%はこれでしょうねえ。

セスナ Pixabay無料画像

飛行機の鼻先、先端にプロペラがあり、このプロペラで飛行機を引っ張る形になるのでトラクター型というのです。

ともかく飛行特性が素直になるので、やはり一番飛行機に適した配置と思います。

この場合重要な特徴が、エンジン、特にプロペラを機体の重心より前に置けるということ。

こうした飛行機だと、エンジンを絞れば機首を下に下げ。ふかせば上げるという特性を持つようになります。

この特性は、特に着陸経路で重要である。エンジンを絞って、機首下げで滑走路に向けて降りていくとき、急に下降気流だ!エンジン全開!すると、自然に機首は上を向き。降下率を瞬時に殺すことができます。こうしたきびきびしたエンジン操作を行うのに適した配置です。

さらに重要なのが、失速をするとき機首が下がる、というもの。失速から墜落しかかる過程で、機首が下を向いていればきりもみに入っても舵が効いて回復可能ですが、水平できりもみに入ると、それこそフラットスピンと言って回復不能になってしまうのである。

機首上げでスピンに入った場合は回復は可能かも?でもそんな状態で回復できるなんて神パイロットはそれほどいないと思います。

➁ミッドシップ、トラクター/プッシャー型

といって、飛行機の設計上、エンジンを機首には置けないケースもあり。

典型的な例に、レイク・バッカニアがあり。

レイク・バッカニア https://www.airhistory.net/photo/490530/N8004B

この場合、プロペラもプッシャー式、すなわち機体重心の後ろかつ機体からかなり離れた上部に設置となっています。

これが何を意味するのか。

①の場合とは逆に、エンジンをふかせば機首が下を向き、絞れば上を向いてしまうということなのである。

着陸経路で、下降気流だ!思わずエンジンをふかしてしまうと、機体はぎゅんと機首を下にして加速し。いよいよ高速度で地面に突き刺さってしまう危険が生じます。

というか、「ジェネアビの神」高橋淳さんの受け売りですが、この特性のせいでバッカニアは多数の事故を起こしてしまったらしい。

この特性を知って乗りこなせばいいのですが、今度は逆にフツーの飛行機が操縦できなくなっちゃうとか、ちょっとバッカニアはご免だ、というパイロットも多いかもしれません。

似たようなのにPetrelがあり。

でも、こちらはバッカニアみたいなクセの報告は聞かず。プロペラを翼のラインとほとんど同じに高さにしたのがよかったのかもしれん。

さらに似たようなケースでは、元祖系すなわち鉄パイプで鳥かごみたいに作ったウルトラライト機もプッシャー式のプロペラ、というのが多く存在します。

https://www.aeroexpo.online/pt/prod/quicksilver-aircraft/product-176668-27609.html

ぼくも一度コパイ席に乗せてもらいましたが、特性はあまりトラクター式と変わらない感じ。着陸経路では、エンジンではなく、フラップをバチ!バチ!と下ろしたり上げたりしてランプ(着陸角度・進路)を保っていたのが印象的でした。

ミッドシップエンジンの名機というと、P39があります。

P39 http://www.warbirdalley.com/p39.htm

あれ、機首にエンジンじゃないの?

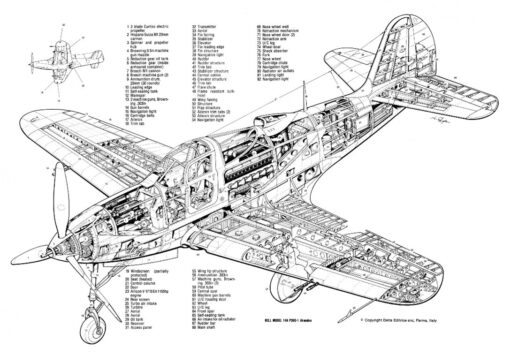

いいえ違うんですよ。スケルトン画像をご覧ください

https://forum.il2sturmovik.com/topic/25507-p-39-engine-protection/

なんと、エンジンはパイロットの後ろの胴体に収まっていたのでした。

なんでこういうことをするのかというと、この飛行機は、大きさの割には重くてでかい機銃を装備しようとしたため、プロペラ軸を中空にしたうえで銃身に使って、機銃は機首、エンジンは中央胴体、という画期的な設計になったのであった。

さて飛行特性としては、スポーツカーがミドシップにするのと同じ効果つまり旋回で機首や尻が振られずいい感じで曲がれる、一方でやっぱり失速時に機首が下がらずに、回復できずあえなく墜落、というのも多かったらしい。

ちょっと余談ですが、P39は重武装と防弾の強化で重くなりすぎてしまい、ターボチャージャーなしで生産という、日本機もびっくりの低高度用戦闘機になってしまい。陸上機のくせに、艦上機の零戦に高度優位を奪われてさんざんな目にあってしまった。

しかし、ソ連にレンドリースされたP39は、独ソ戦の特徴である地表すれすれにおける空中戦により、苦手な低空に降りてきざるを得なかったメッサ―Bf109などを相手に互角の活躍をしました。

③リアエンジン、プッシャー式

P39が、機首に機銃を積むためにエンジンを後ろにずらした結果、エンジンからプロペラまで長いエンジンシャフトが必要になり。パイロット保護のための重量増加などをきたした一方で、機首に武器を集中する、というのは捨てがたい魅力があり。

いっそエンジンとプロペラを全部お尻に積んじゃおうよ、と「震電」という飛行機が作られました

ただ、こうすると先尾翼機にするしかなくなり。水平尾翼が機体の先に、垂直尾翼が主翼に、という要すれば安定もへったくれもない、常時パイロットがはっちゃきになって機体を安定させる、という飛行機になってしまったのではないかと危惧するのですが、プロトタイプ(グライダー)試験では意外と安定していたほか、失速に入りにくく、入ってもすぐ回復できたという情報もあり。

安定はともかく。

震電の場合、武装もさることながら、将来的にはジェットエンジンへの換装をもくろんでいたらしい。なんとなく現代のジェット戦闘機ちっくな外見で、先見の明を体現したようなスタイルですねー

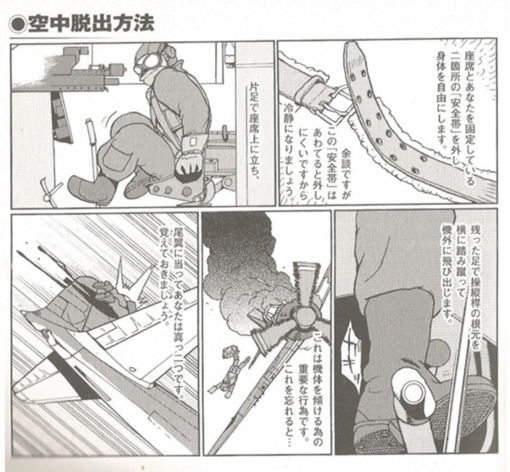

但し重大な問題があり。

プロペラがパイロットの後ろで回っているため、敵弾にやられて脱出だ!というときに、パイロットがプロペラに当たってしまい。この記事の冒頭に書いたような「トマトウインナージュース」になってしまう危険性が高いということなのである。そのため、緊急時にはプロペラを爆散させるように爆薬を仕込んだそうです。

こういう死に方は嫌ですねえ

「零戦の操縦」ISBN978-4-7572-1734-8より。

元祖ウルトラライトみたいに、もともと脱出なんて考えてなくて、エンストでもどっかの原っぱに着陸だ!みたいなのならパイロットの後ろにプロペラでも問題はないんですけどねー

ドイツも震電と同時期に「プフェイル」という似ていると言えば似ている奴を開発しており。

プフェイル。 https://www.tamiya.com/japan/products/61074/index.html

こちらは、なんと機首とお尻に両方プロペラというキワモノだった。

しかし、やはり先進国ドイツは一歩進んでおり。

緊急脱出の際、後部プロペラと垂直尾翼の他に風防が爆破されて、座席ごと射出、という装置がすでに実用化されていたのだった。世界で最初の射出式座席です。

こうしてドイツのパイロットは「ウインナートマトジュース」になる危険から逃れていたのですね。。。

最後はちょっとすさんだオチになってしまいました。

3000字越えで終了。

ではでは。。。

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。