今回はものすごくニッチな剣道おたくの話題になってしまいましたが、実は投資や恋愛にも応用できる内容と自負していますので、剣道なんてばっちいのやだ!というヤングのみなさんもぜひお読みいただけると幸いです。

さて。

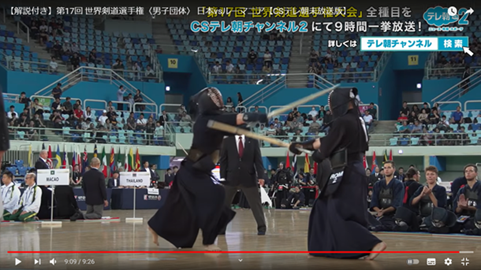

最近の全日本剣道大会のビデオを見ていると、緋村剣心もびっくりの、流星のような打ちによって、目にもとまらぬ以前に、ぜんぜん見えません、という恐ろしい進化を遂げているようです。

でも、実はどっかで見たことがあるような?

なんか、流星の打ちですが、打ちの軌跡というか刃筋というかが途中ですとんと変化するような感じじゃね?

よく考えてみたら、昭和の青少年はよく知っているあれだねーということに気が付きました。

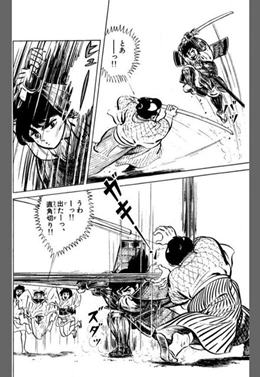

その名も「直角斬り」

小山ゆう「おれは直角」https://middle-edge.jp/articles/T3u9U

マンガなので、直角に大きく軌跡が変わっていますが、全日本選手権のほうは、なんか気のせいじゃね?くらいの繊細なレベルなのだった。

繊細ではあるが気になり。

だってまっすぐ大きく振る、が小さくシャープになるのはいいけど、刃筋が変わるなんて、ありうるのだろうか?

文明開化の世の中なので、Google Geminiに聞いてみました。

「今日の全日本剣道選手権大会を見ていると、打ちの途中で刃筋が変わるというか、竹刀の軌跡が変化するような印象を受けますが、単なる印象でしょうか。」

じぇみにくんから衝撃の回答が。(要約・編集してます)

「そのように感じられたのには、いくつかの理由が考えられます。

全日本剣道選手権大会のようなトップレベルの試合では、非常に速い動作の中で、以下のような技術的な要素が影響している可能性があります。

- 竹刀の「送り込み」:

- 相手との間合いや体勢に応じて、打ち込みの途中で僅かに軌道修正(送り込み)をしたり、相手の動きに合わせて竹刀の操作を微調整します。

- 打突部位への正確性:

- 少しでも有効打突の部位を捉えようと、打ちの終盤で手首や指先で微調整を加えることがあり、それが竹刀の軌跡が変わったように見えることがあります。

- 「刃筋」への意識と現実の動作:

- 剣道では、真剣で斬るのと同じように「刃筋正しく」打つことが基本ですが、競技としての剣道では、速い動きの中で「一本」を取るために、理想的な刃筋からわずかにずれることもあります。

現代剣道では、指先を使った竹刀の操作が非常に洗練されており、その微細な操作が観客の目には「軌道が変化した」あるいは「刃筋が変わった」という印象を与えることがあるかもしれません。(ここで引用終わり)」

おおおおー?

本当に「意識的に刃筋を修正」して、有効打突の部位に「送り込んでいる」だと???

現在剣道の選手は神か?ひええええー

まさに「神の指先」による「微細な操作」であり。当たっているときには刃筋正しくびしっと!なので、有効な一本であること自体には誰も異論はないと思います。

一方で、「速い動きの中で一本を取るために、理想的な刃筋からわずかにずれる」というか、意識的に指幅一本分とか?ずらしているってことじゃん!

素質に恵まれた限られたエリートにしかできないことだと思います。わかりやすく言えば、軽飛行機乗りとイーグルドライバーの差ですねえ。

F15イーグル。五輪メダリスト並みのアスリートでないと乗りこなせないらしい

(PIXABAY無料画像)

考えるのは、これを真剣でできるか、ということです。

全日本選手権の猛者はガタイも体力もあり、真剣でもやると思います。

ただ、それがふつーの剣道の技能かというと、やっぱり試合に勝つために特化した進化(退化とは言っていませんよ)と思います。

みなさんは、面打ちを習うときに

「それでアメリカ兵が斬れるかー!」とか叱咤されたと思います。

ぼくの世代は軍隊には取られずに済み。兵隊世代の先生から「昔はそういわれたんだぞー、みんなもアメリカ兵の鉄兜をぶち割るつもりで打てー」といわれながら育ちました。

別に米兵を斬るのと、全日本で勝つののどちらが正しいのかといっているのではありません。

でも、アメリカ人の頭をかち割るには、意外に力ではだめで、冴えが必要だなーなんて工夫し、その工夫の一つに、多少当たり所がずれようが大きくまっすぐやれば刃は正確に入っていくという理解から、自分から刃筋をずらす(繰り返しますが、ずれてはいてもちゃんと立っていますよ)なんていうことは想像もしなかったのだった。

角の立った寿司。刃筋がずれても立っていれば、人の肉でもこういう角がたった切り口になるらしい https://hitosara.com/0006079316/

昭和の終わりとでもいうのですかねーぼくの世代の習った剣道は、今日の茶の間で見るスター選手たちの剣道ともまた違っており。

逆二刀上下太刀です。

以下は二刀の考えですが、一刀もおなじと思っています。

対戦相手と正対したならば、姿勢を崩さずに交刃の間合いに入り。

小太刀でぐっと相手の竹刀を抑え、相手がつんのめる、フリーズする、下がろうあるいは出ようとする、その「う」の瞬間に大刀が相手の面を打っている、という、単純な竹刀同時操作がすなわち基本であり目指すところである。

この場合、相手は太刀を抑えられて体制を崩されることになり。崩れてしまえばあとは打つだけです。

何を言いたいのかというと、打つというのは実は単なる結果であって、本当は崩すことこそが勝負なのである。

これを「技前(わざまえ)」とか「攻め」とかいうのですが、この「攻め」が効いていれば、相手はいわば面をさらけ出した感じでフリーズしてしまうので、気が付いたら面を打っていました、となります。

つまり、送り込みとかなんて全く不要であり、こちらが素直に大刀を落としたまっすぐその先に相手が面を差し出してくれるのである。

野球で「球が止まって見える」といった選手がいたようですが、似たような感覚かもしれん。「相手の面がぐっとせりだして見える」。

一方、技が決まるというか、竹刀が打突部位に当たる直前に、「指先による微細な操作」で相手の面(打突部位)の動きに追随するというのは、いっちゃわるいが「攻め」が効いていないってことじゃね?

この場合は、相手はまだ攻め負けておらず、「面を動かせる」状態ですからねー

昭和の剣道における正中線の攻め。この動画では佐藤選手に注目してください。

https://www.youtube.com/watch?v=wuktdTbl22M&t=70s

みなさんは、零戦のプラモを組んでいた時、無駄に窓枠の多いキャノピーが、あのへんな機銃覆いのふくらみにうまくはまらずに狂乱したことはないでしょうか。

へたくそだと、田宮のキットでも見事に失敗しますが、うまい人になると、たとえ得体のしれないポーランドのキットでもぴたりと合わせます。

これは、合わせる前にキャノピーだのふくらみだのを削ったりパテうめしたりして見事に整形しているからなのである。

このパテ埋めだのなんだのを、剣道でいえば技前・攻め、そしてかちゃりとキャノピーと胴体を組み込むところを技と思っていただければわかりやすいと思います。

つまり、「送り込み」で「刃筋を修正する」というのは、パテ埋めが足りなくて、組むその時にキャノピーをちょっとだけ右(左)にずらしてごまかした、というのと同じじゃん、なんて思ってしまうのである。

これはあくまで個人的な考えです。とある先生にこういう話をしたら「へへん攻めなんて20年前の話で、今はみんな忘れているよ」とせせら笑われてしまいました。ははは

勝つということは重要ですが、全日本とかになればやっぱり内容も問われますよねーアルゼンチンみたいに、日本が相手だろうがオランダが相手だろうが1対0で勝つ(1点差で逃げ切る)、みたいなつまんねーのじゃなくて、82年のブラジル対イタリアみたいな、勝ち負け以前にみんなが喝采するような試合ができたら、なあんて、すみませんサッカーになってしまいましたが、剣道もそういうのがいいと思います。

剣道だったら、この動画の大将戦みたいに前へ出る面2本で勝ちたいですね。https://www.youtube.com/watch?v=X2Rkcqe331U

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。