以前、主翼と尾翼の間にある、切っても切れない恐ろしい腐れ縁について書きました。

記事はこちら→誰が尾翼をそうさせたか

飛行機というものは、主翼で揚力を得て空高く肥ゆるじゃなかった上がっていくことができるのですが、主翼だけではだめで、尾翼があってはじめてきりもみだのなんだのに入らず、フツーに飛ぶことができるのでした。

この場合、主翼が上向きの揚力を生むともに、飛行機をまっすぐ飛ばす安定性を得るために、尾翼では下向きの揚力を発生させて釣り合いを取っています。

https://radizetsu.blog.fc2.com/blog-entry-1261.html?sp

でも、尾翼なんて、飛行機が大嫌いな重量物、空気抵抗でまくり、かつ、せっかく主翼が作った揚力の一部を削減させてしまう、飛行機からみれば、パイロットの次に役立たずな、ただのごみじゃん、であり。

尾翼がなくても飛べる飛行機ってないのかなーというのが、意外と関係者間でまじめに研究されてきました。

その結果、ちゃんと無尾翼機とか、その仲間の全翼機とかで実用化されるまでになっていたのです。

一番有名なのがB2爆撃機。

https://www.flugzeuginfo.net/acdata_php/acdata_b2_en.php

でも、これは機体の安定のために相当コンピュータ制御に保っていると思われ。

そういうずるっこなしに、フツーの飛行機と同じくらい静的・動的安定のある無尾翼機ってないの?

パイロットが細心の注意で操縦すれば。。。というのならあるらしい。

例えば、Me163とかノースロップのN9とか。

ノースロップN9 https://planesoffame.org/aircraft/plane-N9MB

無尾翼機がちゃんと存在していることはわかりましたが、どうやって尾翼なしで飛ぶのか?

それは、無尾翼機がへんな主翼を持っているからなのです。

どんなふうにへんなの?

まず、フツーの主翼はこんな感じ

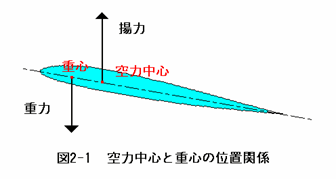

ご覧の通り、空力中心は翼を上に引っ張ろうとするし、重心下に引っ張るので、両者の場所が一致していない以上、翼はくるりとバランスを崩して回転しそうになってしまい。

安定どころではないのであった。

でも、尾翼の代わりに、主翼自体に下向きの揚力を発生するようにしたら?

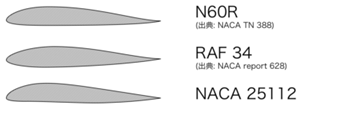

S字キャンバー翼(反転キャンバー翼、あるいはプランク翼)というのが発明され。

翼型の種類と特徴 ー ライト兄弟の飛行機から現代の旅客機まで | 鳩ぽっぽ

この画像にある翼型のしっぽというか、とんがった先端あたりに注目ください。一番上のように、ぴゅっと上向いていたり、あるいは翼の下面が先端近くで水平尾翼みたいに下側に膨らんでいるのがわかると思います。

ううむわからん?という人に、S字キャンバーではないフツーの翼型(の一例)派こんな感じ

翼型の種類と特徴 ー ライト兄弟の飛行機から現代の旅客機まで | 鳩ぽっぽ

つまり、フツーは翼下面は平べったくて、上に膨らませて揚力を発生しているのだが、S字キャンバーは、後端を跳ね上げるか、あるいは下(先っぽ)にも膨らみを持たせるとかして、後端では下向きの揚力が生じるようにしたのであった。

こうすれば、翼前縁から中央とか、要するに大部分は飛行機を空に押し上げる上向きのプ揚力を生み。一方、後端のちょっとした部分で、翼がつんのめらないために必要な下向きの揚力を生み出して、水平飛行を可能としたのである。

へええええー!頭いいねえ。

こうしたプランク翼の典型にファウベル滑空機があります。

ttps://www.flickr.com/photos/125284960@N05/15109484278/in/photostream/lightbox/

なかなかかっこいいというかかわゆいというか、これを飛ばしていて操縦不能に陥ったという情報はでてこず。いがいと操縦が楽しいグライダーじゃね?

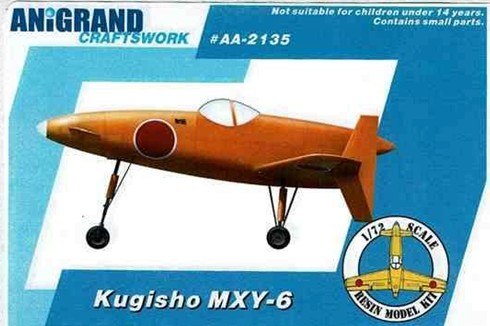

ちなみに、Me163や、無尾翼機じゃないけど「震電」もグライダーでプロトタイプを作り、いずれもとても操縦性がよかったとのことなので、無尾翼というのはグライダーにはむいているのかもしれん?

グライダーの場合は、燃料といった、機体の挙動によって重心が移動してしまったり、消費されるに従って重心点が変わっちゃった、というパーツがないので、無尾翼機みたいに重心移動にものすごくシビアな機体にはうってつけなのだそうである。

震電のグライダー型プロトタイプ 。正式名称は海軍空廠 MXY6 前翼型動力付滑空機 https://kcraft.biz/?pid=136910246

そのうち、ふつーの矩形翼よりも、後退翼の方がモーメントアームを稼げるんじゃね?ということに気が付き

ttps://www.flickr.com/photos/rkc01/28707741500

https://fdra.blogspot.com/2014/05/ala-voladora-northrop-n-9m-usa.html

矩形翼つまりまっすぐな翼のFauvel(上)と、後退翼のノースロップ(下)

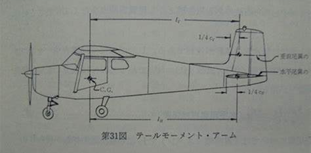

モーメントアームというのは、がんらい尾翼のある飛行機の概念であり。要すれば主翼と尾翼の間の距離のことである。この距離が長ければ長いほど小さな尾翼でも安定できるという理屈なのであった。

https://radizetsu.blog.fc2.com/blog-entry-857.html?sp

つまり、後退翼にして、胴体近くは正の揚力を生むようにし、先端つまり空力中心より極力離れたところでこんどは不の揚力を生むようにすれば、ふつーの飛行機とはいかないまでもそれに近い感じにできるんじゃね?

リピッシュという機体などで、こちらの発展を見ることができます。

上記の図では、翼の先端に「ねじり下げ」といって、ほとんど尾翼みたいな翼型になっているのであった。

その後、エンジンの付いている飛行機でも無尾翼機が生まれ。

NASAの太陽光動力機。エンジンというよりモーターだけど。

https://www.nasa.gov/image-article/page/2794/

後退翼にすると、方向安定性もよくなるというおまけもあった。

ここまでなら、無尾翼でもちゃんと飛べるじゃん、と思われるでしょうが、実は、ことはそう簡単でもなかったのだった。

なんとかまっすぐ飛ぶというならまだしも、旋回やフォワードスリップとか、要するに操縦性はどうよ?というのがあり。

素直な翼ではない、文字通りねじけた(ねじり下げた)翼です。

水平尾翼がないので、昇降舵もないのだった。ははは

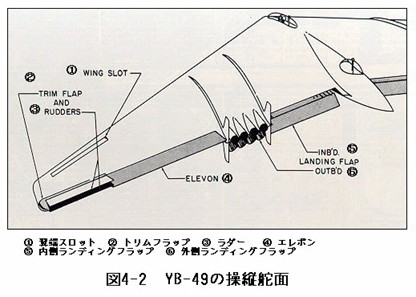

仕方がないので「エレボン」といって、補助翼と昇降舵をむりやり統合してしまった。

垂直尾翼のあるやつ(Fauvel、コメート)とかはまだその程度ですんだが、真正のというか、垂直尾翼のない奴は、方向制御ために、エレボンのさらに先端に「ラダー」をつけ。これがぱかっと開くと空気抵抗になり、機首が抵抗の多いほうに向く、という、なんかアドバースヨーを逆用したような怪しい作動が必要になってしまった。

垂直尾翼のない真正無尾翼機の操舵舵面。

ちなみに、上の図ではフラップも示されていますが、ふつーはねじけた翼の全翼機には、フラップはつけられなかったらしい。

結局、無尾翼機といいつつ、垂直尾翼を残したコメートなどはそれなりに「成功」しましたが、真正のやつは実用化までは。。。というのが実情らしい。

単に挙動を制御しきれん、というほかに、着陸時に滑走距離が長くなりすぎとか、離陸も物凄く機首上げしないとうまく浮き上がらないとか、いろいろこまったクセに対応する技術革新が得られなったということなのですねー

きょうびはステルス性能優先でB2爆撃とかも飛んでいますが、この記事の初めに言ったように、コンピュータでむりやりまっすぐ飛ばしているということであり、残念ながらあまり望ましい発展ではないと理解します。唯一順調に行ったのが高速機つまりコンコルドやミラージュ戦闘機などにおける三角翼だと思います。

著しい機首上げ姿勢でないとうまく離着陸できん、というのは無尾翼機の重大な課題であり。コンコルドは、なんと機首が折れ曲がるようにして視界を確保するという荒業に訴え。

離陸時のコンコルド https://www.aeroflap.com.br

一方、パイロットの鍛錬に頼って、機首上げ上等!という力技により、多数の事故機を出したしまったのにカットラスがあります。

カットラス https://boomsonicprints.com/print-store/f7u-3m-cutlass-side-view/

カットラスはじめ、無尾翼機は、いったん空高く上がっちゃえば、空中での挙動はそれほど癖のあるものでもなかったらしい。でも、飛行機にとって最重要である、離着陸時の操縦性に難あり、ということで、残念ながら現在は忘れられた存在になってしまいました。

でも、将来は、全翼機なのか?リフティングボディなのか?なぞの旅客機も研究途上だそうで、未来には不思議な形の飛行機がいっぱい飛んでるかも?

3000字越えで打ち止め。

こうなるかも。未来の旅客機 3種の「見た目も中身も近未来すぎる旅客機」エアバスが発表 燃料は水素 2035年実用化へ (2020年9月21日) – エキサイトニュース

ではでは。。。

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。