黒澤明の名作に「七人の侍」があります。

なんて説明しないと、令和の子供たちにはちんぷんかんぷんと思いますが、昭和生まれで空襲から逃げまどったか、あるいはその息子、娘の世代にとっては「名作」と言えばこの映画。英国放送協会(BBC)が、史上最高と選定(英BBCが選ぶ史上最高の外国語映画1位に「七人の侍」 : 映画ニュース – 映画.com)した、文字通り「世界一の名作」なのでした。

https://shukousha.com/column/tatsuguchi/9085/

能書きはともかく、ストーリーの概要は

◎戦国時代の終わりころ。とある農村に、盗賊団(以後、野武士)が襲撃しようとしたが、「まてまて、今行ってもなんにもあるめえ。収穫の後に、またくるべー」と引き返していったのを、農村の百姓1人が隠れて見ていた。

*セリフなど、ぼくのうろ覚えなので、一字一句同じではないです。念のため

◎そいつは長老の家にかけこみ。村一同緊急会議になった。

◎「領主の野郎は、野武士が略奪しつくしていなくなってから、いかにも野武士をやっつけたみたいに乗り込んできやがるだろう」と、百姓どもが悲嘆にくれる中、長老が口を開いた。「さむれえ雇うだ」

◎「そのむかし、たくさんの村が襲撃された中で、焼かれないで残ったのはさむれえを雇ったその村だけだった」

◎飯を食わすだけしかできない貧乏な村で、どうやって侍を雇うのか?「腹のへったさむれえ探すだよ。腹がへりゃ熊だって山降りるだ」。

◎その後いろいろあり。腹が減っているかはともかく、白い飯だけでやとわれてくれた心優しい侍6人と、謎の自称武士1名が村を守ることになった。

◎その後さらにいろいろあり。百姓どもとさむれえたちが決定的な仲たがいしかけた時に、自称武士1名(実は百姓の落ちこぼれ)がいいかんじに両者の仲を取りもち。みんな仲良しになりました。落ちこぼれ野郎もこの辺から侍として認められるようになった。

お主百姓の出だな https://www.pinterest.com/pin/613685886700350297/

めでたしめでたし。ということで画面が真っ暗に。

終わったか?いやいや「休憩」だそうで、5分間真っ暗な画面が続いたのでした。

いよいよ後半開始。

◎秋の収穫に喜ぶ百姓ども

◎そこに野武士の軍団が襲撃。迎え撃つ百姓どもと正義のワイルドセブンじゃなかった七人の侍。

◎ぶぎゃぎゃー!ぶぎゃぎゃぎゃー!野武士は全滅。正義の7人も、落ちこぼれ含め4人が4んじまいました。

めでたしめでたし。

また生き残ったな https://ameblo.jp/hal-9000hn/entry-10427297588.html

なんか後半は書くのがめんどくなり、いいかげんに済ませてしまいましたが、まあこんなかんじです。

もっと詳しいネタバレはこちら→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%83%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%BE%8D

令和の子供たちは、疑問になったとおもいます。

「どこが名作なの?」

別に悪気はなく、素朴な疑問と思います。というか、上記の説明だけで「おおなんてすばらしい名作なんだ!」なんて感涙してしまう人は、かえって思考停止、「みんなが名作だと言っているのに自分だけ名作じゃないなんて言えない」という、同調圧力全盛だった昭和暗黒時代の住人だと思います。

というわけで、どこが名作なのか?

実は、名作にもいろいろあり。絵画に「これが名作です」という判断基準があり、映画(特に黒澤映画)にも応用できるとの理解から、列挙すると

◎作画の技術:

絵画教室に行くと、「線を引きなさい、たくさんの線を」と言われて、最初は平面的なえんぴつ書きの練習がえんえんと続きます。でもまじめにやっていると、花瓶なら花瓶で「写真とまがう鉛筆画」が描ける技量が身に着いたりします。油絵具だろうがアクリルだろうが、技量が歴然としており、見る人を震撼とさせるような絵が名作の一つの条件となります。抽象画も、正確な写実ができる技術の裏付けがないとかけられん。

◎画面の鮮明度:「カドが立っているか」

醤油のカドが立ったえぐいラーメン、あるいはへたな包丁さばきでネタのカドがぐちゃっと潰れた寿司みたいになのはだめ。まろやかだけれどくっきりと色彩や輪郭が浮きあがり「ネタがびしっと切り立ったお寿司」みたいなのが名作。

カドの立った中トロ。出展はhttps://hitosara.com/0006079316/

◎構図

3分割構図、対角線構図、三角構図、キアロスクーロ(レンブラント様式)、シメトリー構図、色による構図(補色、反対色など)その他無数にあり。名作はこれらの無数のオプションから、選び抜かれた構図をもって「カドの立った寿司」みたいな切れ味を実現している、ということでしょうか。

◎弘法筆を選ばず、名画鑑賞者を選ばず

書道の達人は、どんな筆を使っても名作を残し。絵画も、本物の名作であれば、鑑賞者がヒッピーであろうが共産主義者であろうが、絵に目を止めた瞬間、画面の中に引き込まれるように迷い込んでしまいます。要するにそういう絵が名作であり、上記に書いた技術、立体度(鮮明さ)、構図すべての総合力です。

さて「七人の侍」ですが

◎「本物志向」。リアリティを追及し、鬘から着物まで時代考証を徹底。セリフに至っては「わざと聞き取りにくくした」みたいな感じで、最近の日本映画みたいに、美しくてわかりやすいけれど、かえって現実感が薄れる、というのとは真逆になっています。

◎正義の7人に導かれて悪人を撃退する市民(百姓)という、誰が見てもわかりやすい構図(ストーリー)に、かつ侍の一人一人、主要な農民、悪役の野武士等々、くどすぎもあっさりしすぎもなく、すんなりと受け入れることができ。最後の決闘というか乱戦の場面では、雨がドバドバというお膳立てとか(映りをよくするため、「雨水」の中に墨汁を混ぜて撮影した(https://www.youtube.com/watch?v=8LjhwVBxqrE))で、要すれば「角の立った寿司」のような切れ味が視聴者を魅了。

なるほどねえ。

でも、この程度だったら、単によくできたエンターテイメント映画じゃね?で終わってしまいます。

しかし、七人の侍を、世界1の映画とする「影の理由」が存在しているのです。

それは、当時の緊迫した世相が生んだ、戦慄すべき理由だった。

その名も「東西冷戦」

この映画が封切られたのは1954年。作成開始は1952年です。朝鮮動乱で共産主義国家と自由主義国家が軍事衝突し、第三次世界大戦勃発寸前という恐ろしい事態の中、あわただしくサンフランシスコ平和条約で日本が「主権回復」し、日米安保条約による米軍駐留などがニューノーマルとして定着していった時代でした。

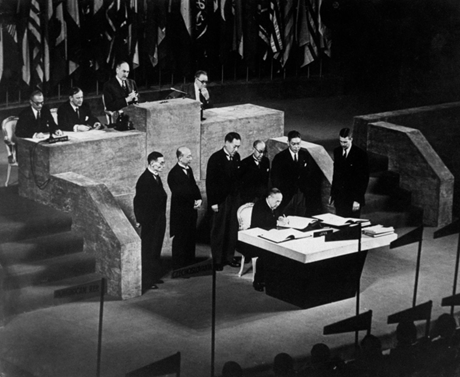

サンフランシスコ講和条約 https://www.nippon.com/ja/japan-topics/g00641/

というか、定着しないとソ連、北朝鮮、共産中国に袋だたきにされて、日本の存続がやばいぞ!

日本はアメリカが抑えているぞ!いざとなれば、(韓国みたいに)傀儡国家としていつでも共産主義に立ち向わせる準備はできているぞ!と共産主義諸国に恫喝していないと、逆に共産諸国から日本が恫喝されて、北海道だのを取られてしまうぞ!という時代だったのである。

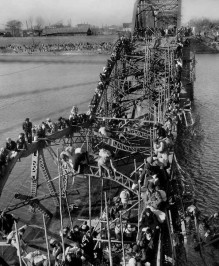

朝鮮動乱。漢江人道橋爆破事件https://history365days.blog.fc2.com/blog-entry-232.html

インターネットもなかった時代に、こうした現実を日本国民に「啓蒙する」ツール。それが映画だったのでした。

要すれば、「七人の侍」によって日米支配層が日本市民に発したメッセージとは

1)7人の侍、というのは要すれば在日米軍であり、百姓たちは日本国民のことである。映画では「利吉」とか、7人の侍に積極的に協力するキャラが出てきますが、これは自衛隊を象徴している。

2)野武士はソ連をはじめとした共産勢力ですよね。映画作成の時期に、韓国がほとんど滅亡の瀬戸際に追い込まれており。日本も他人ごとではないよ、ということです。

おもしろおかしいストーリーで、見事在日米軍の存在を正当化するサブリミナルな情報を日本人にすんなりとすり込むことができた、ということで、「七人の侍」は、「これ以上ないプロパガンダ映画の名作」として金字塔を打ち立てることになったのでした。

この映画の中で「自称武士1名」が偽りの家系図を見破られ。「この家系図が本物ならば、おぬしは当年もって13歳。おぬし、とても13歳には見えんがの」と大笑いされるシーンが、この映画のすべてを語っていると理解します。

「13歳」というのは、時代劇の年齢の数え方。現在では「12歳」となり。

当時日本を統治していたマッカーサーが、日本人の精神年齢を評して「12歳だ」といったのは有名で皆さんもご存じと思います。

マッカーサー パブリックドメイン

つまり、「12歳」の「自称武士1名」は実は日本国民そのものを象徴しており。その日本国民が、米国に助けられて、ソ連の脅威を撃退するというストーリーを当時の日本人の無意識にすり込んだ結果、安保条約に保護された日本の自由陣営における発展を可能とした、これ以上ないプロパガンダ映画だったということです。

恐ろしきもの、その名は映画。今後、こうした名作が生まれないで済む世の中になることを、願っています。

*なかなかニッチなようつべを見つけたので添付。

https://www.youtube.com/watch?v=KSHyS7Uo8z8

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。