こないだその辺を飛んでいたら、管制官のお姉さんからお𠮟りが。

いわく「チャーリーモード受信不能。トランスポンダ-チェックせよ」

小さな飛行機で飛んでいます

へいへい、とトランスポンダーのIDENTボタンを押してチェックしたのですが、どうもこちらの高度が管制まで届いていないようで、何度かチェックの後、やっと

「Cモード受信。レーダーコンタクト確認」と、無罪放免になりました。

なんか暗号文みたいになってしまったので、説明します。

C(チャーリー)モードというのは、ぼくの操縦している軽飛行機に搭載された機位発信装置すなわちトランスポンダーと連動した高度エンコーダーによって機体の飛行高度が管制に発信されている通信作動形態(モード)の意味です。

ますます意味不明か?

要すれば管制のお姉さんは、この高度エンコーダーから発信されるぼくの機の高度情報が受け取れておらん、機材チェックせよ、と言っていたのでした。

そこで、こちらはトランスポンダーのIDENTボタンを押して、送信チェックを実行。こうすると、管制官が見ているスクリーン上で、ぼくの飛行機を表す光の点が、ぴかぴか!と点滅し、トランスポンダー異常なし、ということを明示するのでした。

計器盤の中央に鎮座しているトランスポンダー。STBY、ALT、IDENTのボタンに注目。

ただし、IDENT実行には、まずSTAND BY – ALT – IDENTと順序立てて複数のボタンを押す必要があるとか、いったんIDENTを押すと管制官の画面で8秒だったか12秒だったかぴかぴかとまぶしく点滅して、ほかの機の光の点滅が見えなくなっちゃうとかあり。「まちがってIDENT押しちゃった」とかやると管制から烈火のごとく怒られるので皆さんが飛行機を操縦するときはご注意くださいね。

さて、管制がCモード受信できん、という場合、たいていは気象状況によって電波が切れぎれになっちゃうというのが多いはずだが、万一こちらの機器が故障していた、だったらやばいので、着陸したら早速トランスポンダーとアンテナをチェックしました。

そしたら、なんとアンテナがごみや錆で真っ黒けになっていることを発見!これでよく発信・受信できていたなとびっくり。

アンテナ。管制のお姉さんごめんなさい

さっそくガシガシとこすって錆とかはとったのですが、勢い余ってアルミ?のメッキもはがしてしまい。なんかプラスチックみたいな白い地肌が出てきちゃった!

そこで、いつも機体の年次検査をお願いしている兄ちゃんに連絡。週日でぼくは町から出られないけれど、お兄ちゃんに格納庫のカギを渡し、郊外の飛行クラブまで出張修理へいってもらい。機体からアンテナを外し、点検してもらいました。

この結果

「アンテナ自体は全然問題ない。ただアンテナとCモード送受信機の接続部分で機体に干渉していたのでちゃんと絶縁しといた」

さらには「メッキが剥がれて、アンテナ本体の真鍮だっけ?がむき出しなのは問題ない」ということで、70ドルの出費を抑えることができたのは安堵。

新品のアンテナ。これで70ドルですから、やってらんないですねー

https://www.aerian.com.br/antena-transponder-dme-conector-bnc-ted-104-12

その後は、トランスポンダー画面のCモード送受信シグナルもちゃんと点滅するようになり、いい感じに作動しています。

画面に表示されている「ALT」の下に、「R」のシグナルが点滅し、高度情報を管制に送信していることがわかります。

これだけだったらめでたしめでたしなのですが、修理屋のお兄ちゃんの心無い一言で、夜も眠れない、恐ろしい懸念が発生してしまったのでした。

その一言とは

「トランスポンダーの高度表示の誤差がでかすぎたから、調整しておいたよ」

と、まあこれだけならよかったのですが

「ちゃんと(機体を駐機してある)飛行クラブの標高にあわせといたからね」

の一言がぐさりと突き刺さったのでした。

標高にあわせた?うああああー?

というのも、トランスポンダーの表示すべき高度というのは、標高とかではなく、標準大気圧1013hPaに合わせたものでなければならないからなのです。

標高に合わせなければならないのは高度計で、離陸前にかならず「QNHセッティング」を行います。

QNHというのは「海抜高度規制値」のことです。

気圧は毎日変わりますが、飛行場の標高は一定しているので、例えばぼくのホームベースであるSDCB飛行場では、離陸前に「3200フィート」にダイヤルを合わせます。その時高度計の気圧表示窓に現れる気圧がその日の気圧ということである。QNHは飛行場近辺の低空を飛ぶときは特に大切です。

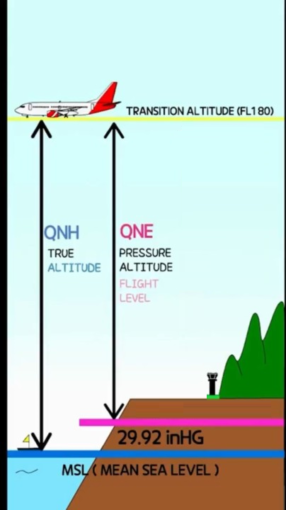

海抜3160フィートの飛行場にて。左がQNHセッティング。「コールスマン窓(黄色い枠内)」表示の大気圧1023hPa。これがQNE(右)になると、気圧を国際標準の1013hPaに合わせるので、高度は300フィート近く低い2920フィートになってしまいました。

一方、トランスポンダーはあくまでQNEセッテイングでなければならないのである。

QNEとは「国際標準大気規制値」。

広いようで狭い空では、いろんな場所から飛んできた飛行機が同じ空域に交じりあい。たとえば羽田から飛んできた飛行機とブラジリアで離陸した飛行機がブラジリア上空でかち合った場合、ブラジリアの気圧に基づいた高度計セッティングと、羽田の気圧に基づいたセッティングでは同じ高度でも明らかに高度計の針は違う高さを指してしまい。ニアミスなどの原因となるので、「じゃあ一定の気圧を決めてみんなこの気圧で高度計を調整しましょう」としたのがQNEです。そして、その気圧は国際標準大気1013hPaとなっています。

ふつう、みんなQNHで離陸し、ある一定の高さまで行ったらQNEに変更します。ちなみに、QNEでの高度の呼び方は、7500フィートとは言わずFL075(FLはフライトレベル)となります。

QNHとQNEの差

要すれば、トランスポンダーの表示はあくまでQNE(標準気圧、1013hPa)に基づいたものでは無ければならないのに、修理屋の兄ちゃんが不用意に「標高に合わせた」なんていうから、こいつQNEとQNHを勘違いしたんじゃね?

という恐ろしい疑惑が生まれてしまったのでした。

その日は水曜だったか?木金は一日中ブルー。土曜日早速飛行場へ飛んで行って、ちゃんとトランスポンダーのFL(フライトレベル)表示が1013で調整となっているか確認しました。

確認自体はしごく簡単で、高度計のほうの気圧を1013にして、そこで示される高度がトランスポンダーのFL表示と合致していればOkということなのである。

その結果は、写真のごとく

高度計3040フィートのところ、トランスポンダーのFL30と、ばっちり合致でした。

あーよかった

*この確認方法では、高度計がしっかり調整されている必要があります。念のため

FLの調整がちゃんとなされていないと、罰金(恐ろしい金額です)以前に、本当にエアトラフィックを混乱させてしまうので、間違ってもこの調整でQNHとQNEを取り違えるなんてあってはならないのである。

ただ、このチェックは問題なく正しい数値が出るだろうというあてはあった。

というのも、トランスポンダーへ情報発信する高度エンコーダーは、そもそも標準気圧に基づいた数値(高度)しか示さないようになっているからである。

一抹の不安として、このエンコーダーが出す数値に誤差が生まれていて、それを修理屋の兄ちゃんが下手にいじってさらに拡大してしまった、ということを恐れていました。

結論から言えば、お兄ちゃんは「標準気圧に基づいた標高に調整した」という、下線の部分をはしょってしまったということなのですね。。。

「標高」という言葉は「標準気圧」という言葉が前提になっているのかもしれませんが。

というわけで、終わりよければすべてよし、と強引に終わるのでした。

ははは

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。