今年(2025年)の2月、シアトルの国際空港で、地上走行していたJAL機が、停止していたデルタ機の尾翼に主翼をひっかけちゃった!という事故が発生し。

シアトル空港で日本航空とデルタ航空の旅客機が接触、機体の尾翼と主翼が接触するも怪我人なし – 江南タイムズ

【写真】デルタ航空機の尾翼と接触した日本航空機の主翼 | Joongang Ilbo | 中央日報

なあんだ、いっそすぱっと切り落としちゃえばいいのに!とか、つい思ってしまった人はいないでしょうか。

そんなことをしてはいけません。尾翼が切り落とされた飛行機は、まっすぐ飛べなくなってしまうのです。

飛行機というのは、大気中を高速ですっとんでいくものであり。そのスピードは時速900キロ近くにも達します。

弓道の矢が時速200キロくらいだそうで、如何に飛行機というものが速いかということです。

ところで、弓道の矢には、尾羽(おばね)があり。まっすぐ飛ぶための方向安定板として作用しています。

飛行機の尾翼も尾羽と同じである。ただし、垂直尾翼が水平面での安定を担っているのに比べ、水平尾翼は垂直面での安定を担っており、主翼の揚力とのバランスとかさらにセンシブルなので、要注意となっています。

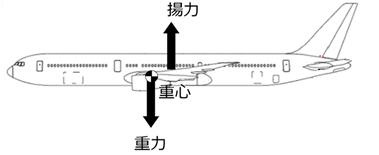

そもそも、飛行機が空を飛べるのは、主翼が揚力を発生するからである。

よくわかる飛行機の重心の話【ガラガラのトリプルセブンで乗客が一斉に席を移動すると墜落するかも】 – イケてる航空総合研究所

しかし、ここで課題が。

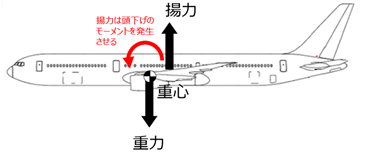

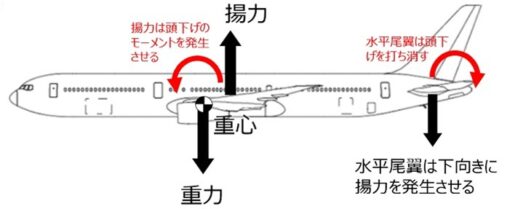

飛行機の重力重心は、だいたい翼の生み出す揚力の重心より前にあり。このため、飛行機は機首を下に向けてでんぐり返ろうとしてしまうのでした。

よくわかる飛行機の重心の話【ガラガラのトリプルセブンで乗客が一斉に席を移動すると墜落するかも】 – イケてる航空総合研究所

というわけで、垂直尾翼で、なんと下向きの揚力をつくり。機首がまっすぐないしはちょっと上向き加減で安定するようにしていたのでした。

よくわかる飛行機の重心の話【ガラガラのトリプルセブンで乗客が一斉に席を移動すると墜落するかも】 – イケてる航空総合研究所

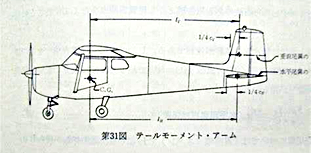

ここで重要なのにモーメントアームというのがあり。

https://radizetsu.blog.fc2.com/blog-entry-857.html?sp

要すれば主翼から尾翼までの距離のことである。

飛行機なんて、一種のてこ、といってもよく。支点(重力中心)から作用点(尾翼)まで長くすればするほど、小さな力でも作用は大きくなり。

そういった意味では、尾翼と主翼はなるべく離したい。

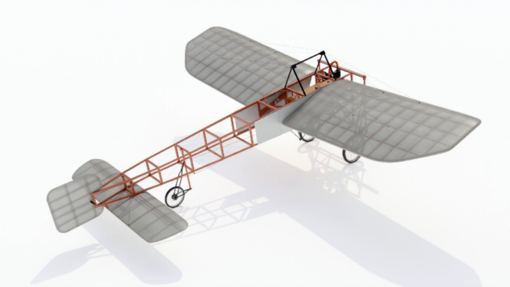

じっさい、黎明期の飛行機では、ブレリオXIみたいに、モーメントアームとりすぎ?て翼の長さ(全幅)より機体の長さ(全長)の方が長い飛行機もあった。

ブレリオXI(3D モデルです)

https://free3d.com/ja/3d-model/bleriot-xi-9325.html

しかし、離せば離すほど、胴体がうけるストレスも大きくなり。ブレリオXIみたいに、それこそほそっこい木か竹の骨組みだと、いつ「ぼき」なんて折れてしまわないか心配です。

折れなくても、長くなる分重量も増して、無用にエンジンの馬力を食ってしまう。

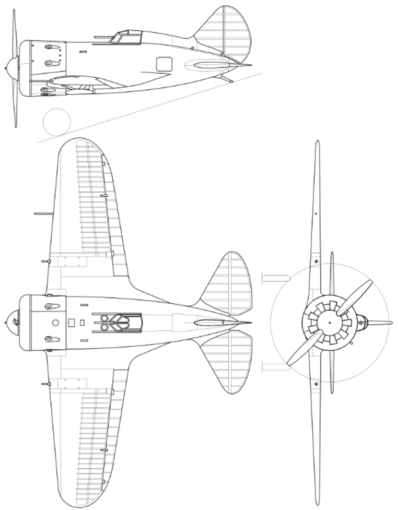

というわけで、とにかく胴体を短く、とやったのにI16があります。

https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=828444987

尾翼の始まりが主翼のフェアリング後端にほとんどくっついてしまっているのでした。ははは

こんなに近すぎると、もっとずっと大きな尾翼にする必要があり。でも空気抵抗や重量を嫌ったか小さな尾翼で、安定もへったくれもなかったと思います。

一撃離脱のための高速戦闘機なので、とにかく無理やりハイスピードにおける最低の安定性を狙うとこういうことになってしまうらしい。

本当に安定性のいい飛行機、となると低速でなにげにまっすぐ飛べる飛行機になります。

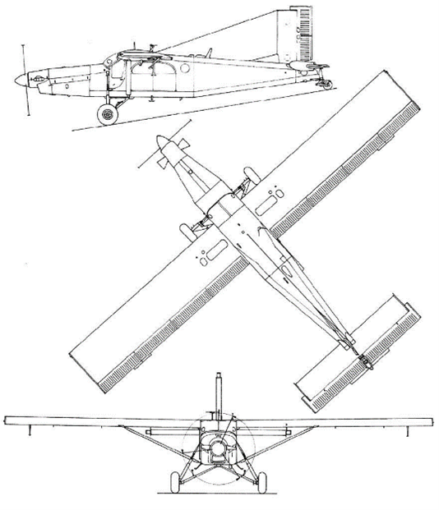

その好例がピラタスPC6「ポーター」

ロクな滑走路もなく、大気密度が薄く気流の荒い山岳地帯で、重い荷物を運んでほとんどSTOL機か?みたいな離着陸をこなす名機です。

PRÉSENTATION PILATUS PC-6 Turbo Porter – ALAT.FR

1959年から飛んでいるベストセラー機であり。上記の三面図はターボプロップ化した今どきのポーターですが、基本設計は写真のレシプロバージョンと変わらず。ちょっと長めの胴体に、武骨だけれどしっかりと気流を捕まえる主翼と尾翼が印象的ですよね。。。

フィーゼラー連絡機のことを書こうかと思ったのですが、マニアの人にはこちらは有名すぎて陳腐化しているので、ポーターにしました。「おたく」のみなさん、三式連絡機とかのつっこみはやめましょう。

さて、I16やポーターは、それぞれスピードやStol性といった性能に着目した結果ああいう姿かたちになった。

これらは極端な例であり。もっとバランスの取れた、仏教でいうところの中道を体現した飛行機はないかなー

ありました。その名もセスナ「スカイホーク」

Pixabay無料

あまりにメジャーすぎて、Pixabayの無料画像で簡単に出てくるのでした。ははは

結局、飛行機というのは、どれだけ設計の目的に適応したエンジンが得られるかであり。そのエンジンの強み、弱みを考慮して主翼や尾翼を設計し配置するのであった。

なあんて、いろいろなエンジンチョイスがある現代だから言えることであって、草創期においては絶対的にエンジンのパワーが不足していた。

そのため「尾翼にマイナスの揚力を発生させ、つり合いを取る」なんてやったら、つり合いは取れるかもしれんが、主翼の揚力が削られて離陸できなくなってしまったのであった。ははは

尾翼もプラスの揚力を生むようにして、主翼のリフト力にさらに揚力を付加するようにはできないのか?

できました。

要すれば、主翼の前に尾翼を置けばよいのである。

そういうのを、先尾翼機(カナード機)といいます。

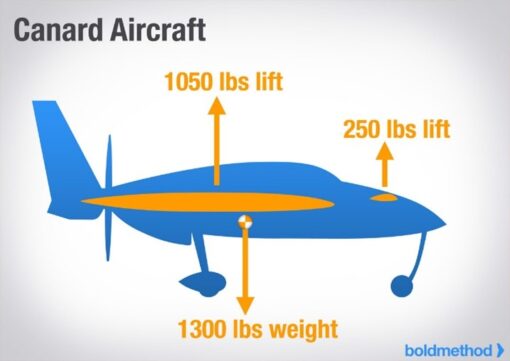

例えば、離陸するために1300Lbsの揚力が必要な飛行機があったとします。

でも、エンジン馬力と主翼の兼ね合いで、主翼だけでは1050Lbsのリフト力しか得られなかったとします。

https://radizetsu.blog.fc2.com/blog-entry-1261.html?sp

この場合、上の図のように、機首にプラスの揚力を生む先尾翼を配置し、これが250Libのリストを稼げば、主翼と合計でなんとか離陸できるようになるのです。

ちなみに、ふつーの尾翼配置にしたら、得られる揚力は主翼-尾翼=800Lbsとまったくお話にならないほど低下してしまうのである。

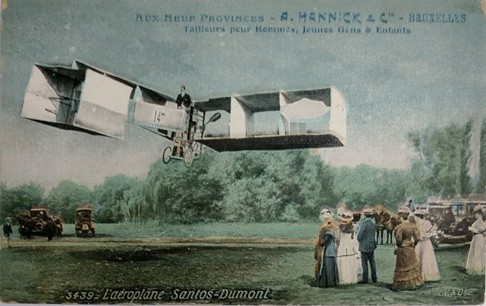

そういった切実な事情から、14Bisだのライトフライヤーだのはカナード翼(エンテ翼ともいう)を採用していたのでした。

14Bis https://www.lenach.com.br/santos-dumont-aeroplano-14-bis-postal-antigo-original

ライトフライヤー https://tugaruya1.exblog.jp/21369007/

ちなみに、ライトフライヤーの場合、水平尾翼は前だが、垂直尾翼は後ろです。

これは、尾翼を前に置くと、機体安定どころかまるで努力して不安定にしようとするみたいになってしまうためです。

三輪車でバックしようとするとなかなかまっすぐに走れないのと同じである。

というわけで、ライトフライヤーは、揚力に関係ない垂直尾翼だけでも。。。と後方に置いたのであるが、これはこれで胴体を前と後ろに伸ばさなければならないわけで。木製でむき出しの骨組みは、軽くはあってもすさまじい空気抵抗を生み、エンジン出力がこれで相当殺されてしまったものと思います。

14Bisの方は機体を「日本の絹」で覆うという秘策によって、空気抵抗の低減、軽さと丈夫さの共存を実現していた。一方こちらは純然たる先尾翼で、主翼間の絹の仕切りが方向安定に多少は寄与したかもしれないが、著しく操縦の困難な機体であったろうことは想像に難くないと思います。

まあ、14Bisのほうは、レプリカが今日も複数飛んでますけど。。。。

ではカナードはすたれたかというとそうでもなく。

機首に機銃を集中して打撃力を増したい戦闘機とかで採用された。もちろん「震電」のことですよー

「震電」はどうやらジェット化をもくろんでいたらしい。また、エンテ機の割には安定したそうです。

ところで、エンジンの出力を100パーセント引き出したい、というのであれば、尾翼なんてないほうがいいんですよねー。

重量削減とかの他に、空力でかなり圧倒的な効果が得られ。設計によるが、飛行機から尾翼を切り取ってしまえば、20%から50%も有害抗力を低減できるらしい。

あはは何言ってんの、尾翼のない飛行機なんてあるわけないじゃない。

それがあるんですよ。その名も「無尾翼機」。ネーミングが小学生か?

これがなかなか恐ろしいからくりを持っており。でも3000字を超えたので、別の機会にさせていただきます。

ではでは。。。

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。