みなさんが駅前を歩いているとき、あああ突風だー!と、傘だのカバンだのをもぎ取られそうになったことはないでしょうか。

この時の風速は12m/sくらいか?

気象庁・各気象台が用いている基準によると、以下の図みたいになります。

「リスク対策.com」より https://www.risktaisaku.com/articles/-/40193

スピードの遅い軽飛行機でも、離陸時の速度が41ノットくらいで、これは台風の時と同じくらいの風速らしい。巡航速度となると85ノットで「非常に強い台風」と同じくらい強烈だそうです。

| 9 | 20.8 m/s (41 knot) | 台風88.2Km/h |

| 10 | 24.5 m/s (48 knot) | |

| 11 | 28.5 m/s (56 knot) | |

| 12 | 32.7 m/s (64 knot) | 強い台風117.2Km/h |

| 43.8 m/s (85 knot) | 非常に強い台風157.68km/h | |

| 54.1 m/s (105 knot) | 猛烈な台風194.76km/h |

Wikipediaによる区分

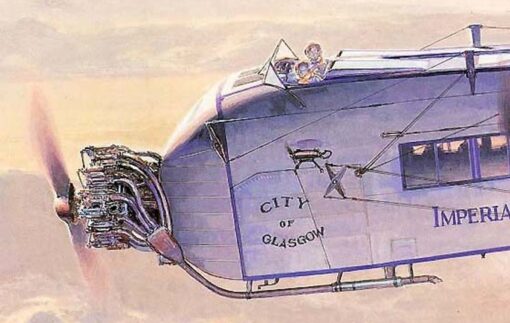

黎明期は吹きさらしで飛んでいた飛行機も、次第にすっぽりと風防がかぶさるようになり。

黎明期の旅客機 https://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/cl-pln8/DH66.html

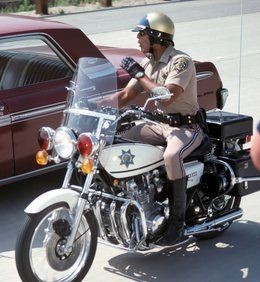

これは飛行機だけの専売特許ではなく、白バイとかも大きな風防を装着しています。

https://www.pinterest.co.uk/pin/pictures-photos-from-chips-tv-series-19771983–276549233344289783/

白バイの風防は、まるで風上に衝立をたてているみたいで、空気抵抗でまくりですが、その陰に隠れるライダーは「台風もびっくりの強風」から身を守られ。疲労の度合いを著しく低減できるらしい。

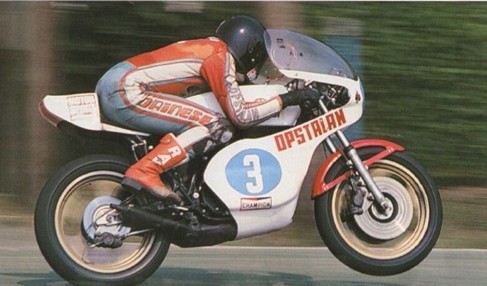

衝立型の風防は、白バイのおまわりさんが1日を通じて楽な姿勢で操縦するための装置ですが、レース用のバイクになると、空気抵抗を減らすためにライダー自体がオートバイにへばりつくような姿勢になり。

この場合の風防は、搭乗者を守るというより、空気抵抗を減らして速度性能を極限まで引き出すのが目的となります。

飛行機の場合は、そもそもある程度のスピードとそれに伴う適切な風圧、でも人間から見れば、ぎゃああー!台風だー!という烈風の中でないと離陸できません、ということで、風防は、飛行機自体の空気抵抗削減と搭乗員の保護の両面から必須となっています。

第1次大戦時の複葉機では、機首に装備した機関銃の後ろくらいに透明の衝立を置き。

フォッカーDR1のコックピット。機関銃の間に風防。

Fokker Dr. I Dreidecker 1917 | Military Aviation Museum

ソッピース・キャメルの例 https://br.pinterest.com/pin/374643262769089409/

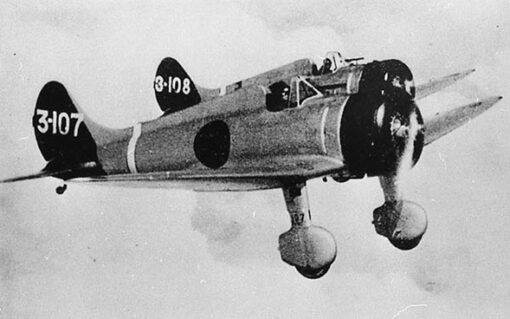

単葉機の時代になると、もっと立体的な風防が現れはじめ。

96戦の風防https://www.jiji.com/jc/d4?p=ina817-scn130896002&d=d4_mili

最初はコクピット前面のみで、操縦席自体は吹きさらしでしたが、パイロットが「顔に当たる風でスピードを判断」しなくても正確に速度を提示してくれる速度計が登場してから、コクピット全体を覆うものに変化してきました。

過渡期の形状https://makeshop-multi-images.akamaized.net/hobbyland/shopimages/73/41/7_000000104173.jpg?1678209902

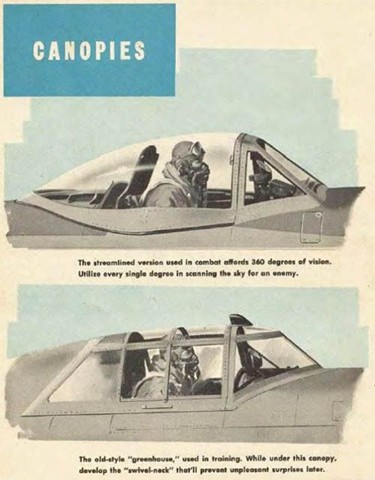

このへんで、時代は格闘戦至上主義から一撃離脱へと変化し。風防の役割も搭乗者の保護より機体の空気抵抗削減が重視されるようになり。ファストバックと言って、風防後部は胴体と同じラインとなった形が一般的になりました。

P47のファストバック式風防 http://www.hasegawa-model.co.jp/product/02099/

しかし、実戦の場においては、ファストバックで後ろが見えないというのは重大な欠陥となり。せっかくファストバックにしたのに、空気抵抗でまくりのバックミラーを追加するなどの修正が必要になってしまった。

http://majo44.sakura.ne.jp/planes/spitVtrop/04.html

その結果、涙滴型風防に置き換わっていきました。

涙滴型風防に変化したP47 http://www.hasegawa-model.co.jp/product/02099/

P47の新旧コクピット https://www.pinterest.jp/pin/766386061571406718/

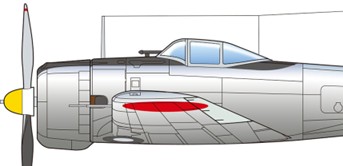

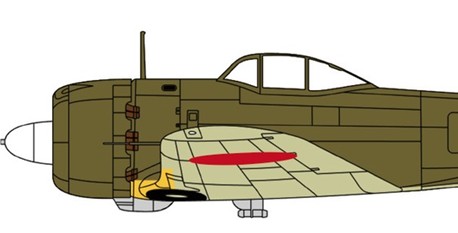

こういったわけで、プラモや写真を見ると、欧米や独ソの戦闘機はファストバック型が多いのに比べ、日本の戦闘機は「飛燕」「五式戦」や「雷電」をのぞき、涙滴型なのがわかります。

https://onemore01.blog.ss-blog.jp/2016-09-29-2

日本の場合はいつまでも格闘戦至上が抜けなかった、というか、一撃離脱のできる大馬力エンジンが作れなかった、という事情もあるのでしょうが、前も後ろもよく見えるというのを重視した。

その中でも、次第に洗練された流線形になっていったのがわかります。

隼の風防の変遷

上がI型 1/144 プラスチックモデルキット 陸軍 一式戦闘機 隼1型 Platz (プラッツ) (ms-plus.com)

下がII型 Ki43-III 一式戦闘機 隼3型デカールセット(1/72) – v1models – BOOTH

しかし、涙滴型風防を作り量産するには、それなりの技術が必要であり。

飛行機の風防はだいたいアクリル樹脂というかプレキシガラス製ですが、その整形がなかなか難しかったらしい。

流線形と言えば流れるような曲面が重要ですが、これを見事体現したのにアメリカの風防があり。P51やP47等、大戦終期に大いに生産されました。

P51の風防 https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-d6dd077b46dc6dfad0d53c06fa7bdc58-lq

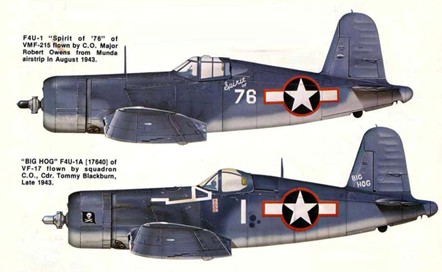

でも、大戦前は、まだまだ曲面は最小限に抑え、窓枠で区切った風防が主流であり。F4Uに至っては、初期型は胴体に埋もれたみたいだったのが、次第に「マルコム型」の、ぽこんと丸い風防を装着し、空気抵抗の低減とパイロットの視界確保に貢献しました

F4Uの初期型(上)と後期型(下)の風防https://www.reddit.com/media?url=https%3A%2F%2Fi.redd.it%2Fb3wtoliyngdc1.jpeg&rdt=37219

ちなみに、マルコム風防はイギリスのスピットファイアで多用され、初期型のP51などにも流用されたらしい。

スピットファイア スピットファイア Mk.Ia Supermarine Spitfire Mk.Ia Tamiya 1/48 part-2 (soyuyo.main.jp)

ファストバックにマルコム風防のP51

Malcolm Hood’s Instagram, Twitter & Facebook on IDCrawl

一方、涙滴型の採用では世界に先んじた日本も、風防自体は窓枠だらけになってしまいまいました。

零戦の風防 http://underzero.net/html/tz/tz_385_1.htm

アメリカのような全面一体成型(以後一体型とします)とはいかないまでも、隼みたいに、いいかんじのところまでは行けたのですが、特に海軍の場合、窓枠だらけの風防が多くなってしまい。

この理由として、いろいろ言われていますが、だいたいコンセンサスを得たのに以下があり(特に技術的な裏付けはありません。マニアたちの推定です)。

◎成型技術。作ろうとすればアメリカ式のも作れたが、当時の日本の技術では、分厚くなり。ならなくても透明でなくなってしまった。

◎曲面ガラスは、光の乱反射をもたらし、外に写る景色がゆがんでしまった。

◎海軍が窓枠だらけなのは、極力平面のガラスとして、乱反射を防ごうとしたため。さらに、着艦などの狂った衝撃も考慮する必要があった。陸軍では、多少視界がゆがんでも空気抵抗重視の一体型が使えた。

◎窓枠型は、枠で囲まれたガラスが破損しても、そのガラスを取り換えるだけで済んだ。一体型は、風防全体の取り換えが必要となり、部品備蓄のスペースがない空母では窓枠型にするしかなかった。

◎ガラスはアルミやジュラルミンに比べ重く。窓枠の分だけ軽くできた。

などなど。

でも、個人的にはそもそもの成型技術に難があったのではないかなーと思います。戦中に技術が向上したのか、海軍でも紫電等になってくると窓枠が減少しています。

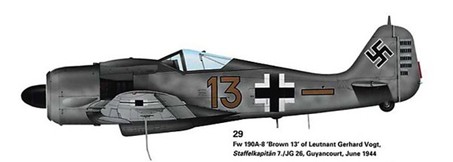

日本もびっくりの窓枠風防を多用したのがドイツ。

JU88 https://www.ne.jp/asahi/airplane/museum/cl-pln4/290Ju87.html

Bf109 https://br.pinterest.com/pin/482659285064000242/

でも、Fw190は最初から一体成型の涙滴(見ようによってはファストバックともいえるけど)なんですよねー

Fw190 https://qph.cf2.quoracdn.net/main-qimg-68952aa3aac16f060ffec129e9972522-lq

泣く子も黙るドイツの技術力では、一体成型だろうと窓枠型だろうと作れたが、カクカクととんがった窓枠型の方がドイツ人の美的感覚にマッチしたのかもしれん。

*というより、乱反射を嫌がったのが真相と思います。

美的感覚というと「涙滴型なのに風防後部は鋼製」という、利点をぶち壊して欠点(乱気流増加)を引き出そうとしたようなのもあり。

イタリアの戦闘機がおおむねそんなのなのでした。

マッキMC202 http://www.spmodelismo.com.br/howto/am/mc202.php

この場合は、やっぱり重量増加と共に、成型技術がまだなかった時代だったのだと思います。

この辺はアメリカも一緒で、P35も後部風防の曲面の部分はガラスをあきらめています。

P35 https://www.armedconflicts.com/Republic-P-35A-t43562#valka_group-2

今日では技術革新は頂点に達し。文字通り360度ほぼ全周が見渡せます、というのも生まれています。

F16の例 The extremely limited space of an F-16 cockpit [1000×667] : r/WarplanePorn (reddit.com)

一方、よく見えては困る、という飛行機も生まれてしまいました。

それがB52。

https://wired.jp/2014/05/28/b-52-gets-first-full-it-upgrade/

もちろん、通常の飛行ではよく見えたほうがいいのですが、戦略爆撃機という性格上、原爆を落としたときにその閃光にさらされることが想定されており。コクピットの内側に遮光カーテンがあって、爆撃時はこれでふさいで閃光が通らないようにする、というのをトム・クランシーの小説だったか?で読んだことがあります。

B52のコックピット https://www.flickr.com/photos/isaiasmalta/3200274538

F16とかの場合は、そもそも閃光の影響を受ける距離での飛行を想定していないか、あるいはバイザーで閃光を遮るということなのだと理解します。バイザーでさえぎることができるかは疑問ですけど。。。。

最後は脱線でした。

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。