この原稿は「どこに置くのかエンジン」の姉妹編です。特に飛行機黎明期から第1次大戦までの戦闘機について書いています。

みなさんは、ハンバーグはお好きでしょうか。ぼくの住んでいるブラジルでは、朝冬が寒く、さむい夜中に、あつあつのハンバーグがおいしい季節になりました。

あかいケチャップたっぷりのハンバーグ。おいしいですよね

Pixabay無料画像

さて。

「14Bis」など草創期は先尾翼型だった飛行機は、強力なエンジンの開発により、通常の、後ろに尾翼がついている形式でも飛べるようになり。

機首にエンジン、その後ろに翼(と操縦席)、さらに後ろに尾翼、という形が今日まで続くスタンダードになりました。

飛行機が、「まさしく飛行機」だった時代は、みんなこれではっぴーだった。

はっぴーな時代の飛行機。Demoiselle

OIP.l6Y3SZcseGEWoPcLXrxktwHaE8 (474×316)

しかし、飛行機が「武器の一形態」に変身させられてしまうようになると、そうはいかなくなり。

第1次大戦が勃発すると、飛行機も戦争に駆り出され。

最初のころは、観測気球みたいな使われ方で、要すれば非武装丸腰の飛行機を敵陣上空に放ち、あこのへんに大砲がいっぱい置いてあるね、みたいな偵察に使われていたらしい。

敵も偵察機を放ってくるので、彼我が大空ですれ違う、ということもあったが、敵味方以前にパイロット同士、元気でね、なんて挨拶していたらしい。

しかし、殺生のすきなやつもおり。挨拶と見せかけてピストルをぶっ放し、相手のパイロットを消してやる!という行為が流行し始めました。

こうなると、ピストルから小銃、ついには機関銃を装備し。敵の飛行機と見れば問答無用で撃ち落としてやる!という状況に陥ってしまい。

戦闘機というものが生まれてしまった。

もともとは、操縦員、偵察員のペアが、偵察から銃手に変わり。でも、後部座席から横だの後ろだのに撃ってもなかなか敵機に当たらなかった。

RE8戦闘機 ・RE8 HARRY TATE – はりいの模型ギャラリー

敵も味方もぶんぶん飛びまわっているので、いくら「見越し射撃」しても、弾は敵機のはるか後ろに。。。となってしまうのである。

ところが、敵機が自分の真ん前に来た時、銃手がよっこらしょ、と操縦手の前に伸びあがって撃ったら、見事命中だ!

つまり、①自機の軸線に従って撃てば、弾も軸線上をまっすぐ飛んでくれる。➁敵機を自機の軸線に合わせるには、敵機の後ろに回り込んで追いかける形にするのが一番良い。

ということが明らかになった。

②については、すばしこい飛行機を作ればいいということで、鈍重な二人乗りから軽快な一人乗りのスバッドだのフォッカーだのに進化した。

問題は①である。

敵の後ろに回り込んで追いかける、となると、機銃は機首に装着する必要がある。

でも、機首の機銃を連射すると、敵機以前に自分のプロペラに当たってしまい。自分で自分のプロペラをむしり取って、墜落してしまうのだった。ははは

しかたなく、上翼からさらに離して、プロペラの直径より外から撃ちかけるなどの工夫を行い。

ニューポール戦闘機の例https://heycrow27.up.seesaa.net/image/_res_blog-da-fa_heycrow27_folder_998718_62_34466062_img_0.jpg

でも、プロペラがでかく、機体が安定しない第1次大戦の戦闘機でこれをやると、結局機体の中心線を外れたラインでの射撃となってしまい。横に撃つよりはまだましだけれど、実はやっぱり。。。。みたいな残念な結果になってしまったらしい。

なんとか機首の胴体中心近くに機銃を置けないものか。

エンジンを後ろに持っていきましょう、という機体が現れました。

エアコDH2 http://www.airliners.net/photo/Untitled/De-Havilland-Airco-DH-2-replica/1313432

エンジンを変なところに持って行ったわりには、わりかし機敏で、単葉フオッカー相手などなら奮戦した。

しかし、戦闘機とはいえ戦闘だけというわけではなく。穴だらけ、ぼろぼろになりながらも、なんとか基地に帰り着かなきゃ。。。

当時は基地と空戦空域が遠くなかったので、帰り着くだけならなんとかなった。

問題は、着陸時に、どうしてもでんぐりがえってしまう飛行機が出たことであり。

乗員がエンジンの前にあるエアコDH2の場合、でんぐりかえるということは、乗員がまず地面に、びしゃ!とたたきつけられたうえで、後ろから落っこちて来るエンジンに、ぐしゃしゃしゃー!とひき肉にされ、こんがりと焼き上げられてしまい。

人間ケチャップハンバーグになってしまうのであった。

やっぱりエンジンは翼の前にしないと。でも機銃も前にしないとねー

そこで生まれたのが「スパッドA2」

フツーの牽引式飛行機のプロペラの前に、鳥かごというか銃座をくっつけてしまいました。

まず、二人乗りという時点でかなりのハンデをおってしまったが、その程度ですまず。

プロペラの前にむりやり銃座を据えてしまったため、乱気流がでまくり。プロペラの効率が台無しになってしまった。

というわけで、性能的には全然とろくてのろくて、ということになってしまい。

もっと恐ろしいことには。

確かに機首の軸線に機関銃は装備できたのだが、それを構える銃手のすぐ後ろでプロペラがぶんぶん回ることになってしまった。

機動でGがかかって、ちょっとのけぞっちゃった、という途端に、プロペラでぶぎゃぎゃぎゃー!とぶつ切りにされてしまうということなのである。

なんとか戦闘を生き残り。ぶつ切りの「トマトウインナージュース」から逃れられたとしても、着陸ででんぐりがえれば、「ケチャップハンバーグ」は逃れられないのであった。

この場合、後ろの操縦士はジュースにもならないで済むし、でんぐりがえっても、エンジンが逆に後ろの乗員は守ってくれるので、無傷とは言わず軽傷で済んだのですが、前席の仲間が、ぶぎゃー!と粉砕されるのを目の当たりにしたら、操縦士の精神も崩壊してしまうとおもいます。

えへへ。。。。えへへへへ。。。。なんてスラムをさまよう廃人になってしまうだろう。

さて。

イギリスやフランスがこうした殺人飛行機を量産しているとき、ドイツは恐るべき解決策を発見。

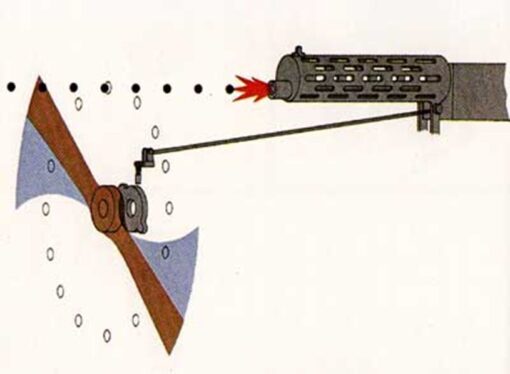

その名も「プロペラ同調装置」。

機銃発射機構に自動スイッチをつけて、たとえパイロットが引き金を引きっぱなしにしていても、プロペラに当たるぞ、という弾丸は発射されずに、プロペラの間をすりぬけていく弾丸だけが射出されるように調整する装置です。

理屈自体は簡単で、プロペラ軸にカムをつけて置き。このカムがスイッチを押し上げたとき、スイッチは切れて機関銃は発射されなくなる、というもの。

カムを何個、どこに置くかが課題だが、結局はプロペラブレードがまわってくる寸前の位置に、計2個ということで解決したらしい。

プロペラの回転スピードを考慮すると、銃口をプロペラがふさぐ直前にスイッチを切れば、ちょうどプロペラが銃口を横切る時にスイッチが入り(弾丸発射され)、プロペラが射線を外れたその時に弾丸が通過していく、みたいな感じらしい。

同調装置の図解 同調発射装置で性能アップ

ただし、風の影響やエンジンの具合でプロペラの回転なんて意外と変わってしまい。英仏はこうした誤差を含めてうまく機能する同調装置の完成に手間取り、トマトウインナージュースやケチャップハンバーガを量産してしまったということらしい。

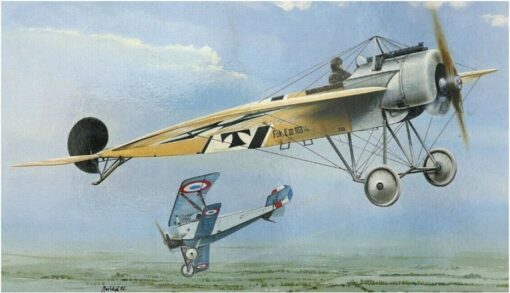

最初に実用に足る同調装置を開発できたのはドイツ。

フォッカー単葉戦闘機に装備して、横とか後ろにしか射撃できなかった英仏の戦闘機を駆逐しました。

世にいう「フォッカーの懲罰」である。

英仏はがんばってエアコ戦闘機などで対抗したが、ドイツは機動に優れたアルバトロス戦闘機に機種転換して逆襲してきた。

アルバトロス戦闘機 https://heycrow27.seesaa.net/article/a30765984.html

その後、ようやく英仏も同調装置を完成し。ニューポール後期型とかキャメルとかで互角以上に持ちなおすことができたのでした

こうして、機首の機銃は第二次大戦後にプロペラ戦闘機が廃止されるまで重要な装備となったのでした。

ソッピース・キャメル https://www.youtube.com/watch?v=u3DXEsC4Pq8

人間というのは、人56しにはクレバーな工夫をするものですねえ。

3000字を超えました。

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。