美術と工芸。ふつーの人から見ると同じに見えますが、ルネサンス時代の画家とかに言わせると「ふざけんな!ぜんぜんちがうぞ!」だそうで、要するに工芸は「日常の実用品にアートな加工をした物品」そして美術は「それそのものが存在価値をもつ、アートそのもの」だそうです。

美術品(アングル 「ホメロス礼賛」)と工芸品(陶磁器 有田焼)

ふうーん。じゃあ、美術品って、結局タワマンから見る景観と同じで、あってもなくても生活には困らない、そうゆうものなのですね、とおもったら、いやいやそうでもないらしい。

というわけで、今回はファン・エイクというにーちゃんの絵画に秘められた恐るべき暗号について探求します。

ヤン・ファン・エイク「アルノルフィーニ夫妻像」

この絵の登場人物の前に、もろもろの物品に注目してください。

◎夫妻の足元にいる犬。物品というより生き物ですが、夫婦の忠誠と(生まれ来る)子供の象徴。

◎奥さん後ろのベッド。カーテンの赤や、カーテンが開かれていることで、この絵の男女がこのベッドを共有する人たち(夫婦)であることを宣言。

◎天井からぶら下がるシャンデリアに一本だけ灯のともったろうそく。精霊の来臨つまり神に祝福(公的に承認)された結婚である。

◎窓際のオレンジと棚。富の象徴。夫妻の所属する階級(裕福な商人)を宣言。

◎スリッパ。「聖なる場所では靴を脱ぎなさい」と聖書にあり。婚姻の場所であることを宣言。

◎ほうき(鏡のすぐ横)。家事、労働、貞節の象徴。二人が家庭を構成することを宣言。

◎鏡。夫妻の背姿の前に、2名が映っている。すなわち、結婚の立会人(公証人)で、そのうちの一人がファン・エイク

◎署名(鏡のすぐ上)。ファン・エイクここにありき。1434年。

実は、ほかにもいろいろ、服装や髪型からはじまり、次から次へとメッセージのこもった小道具?が出てくるのですが、とても書ききれないので、「アルノルフィーニ夫妻像 アレゴリー」みたいな感じでぐぐっていただくと興味深い情報が得られると思います。

とりあえずは上記でエッセンスです。ロザリオはどうした!とかいうつっこみはなしですよー

ちなみに、この絵は、寓意も素直に解釈できて安心ですが、裏を読もうとすると、夏なのに冬の服、そしてろうそくが男性側にしかないのは、実は前妻の存在を暗示しているなんて解釈もあったりします。

これがフェルメールの「牛乳を注ぐ女」になると、ぱっと見はプロテスタントの美徳である質素さを象徴するようでありながら、床のカイロや、その後ろにあるキューピッド絵柄のタイルなど、実は洋〇ンもびっくりのエッチな絵なんじゃ?なんてやばい解説もあるのですが、それは気が向けば別の機会に書かせていただきます。

フェルメール 「牛乳を注ぐ女」

脱線しました。「アルノルフィーニ夫妻像」に戻ります。

さて、この絵ですが

「ファン・エイクは、神の権威により認められた夫婦として、商人アルノルフィーニと手をつないでいる女性が、合法的に結婚したことを証明する。1434年」

という事実を世界・世間に対して宣言しているということなのですね。

それって、役場で登記する婚姻証明書のことじゃ?

はいその通りです。

どうやら、この当時は宮廷に出入りする貴族や商人と言えども、読み書きがにがてだった?または、現在と「登記書類」という概念が違っていたのかも?いずれにせよ、この絵については、婚姻証明書と同じメッセージを社会に宣言するという意図をもって作成されたものと考えます。

この絵の最初のオーナーはほかならぬアルノルフィーニさんだったとのことで、家の権利書とか、金庫にしまった金地金と同じレベルの効力をもった重要な権利書だぞー!といばっていたのかもしれません(実は借用書だったなあんて。ははは)。

その後、宮廷人、総督、スペイン王など転々と所有が変わり、1841年に一般公開、翌年ロンドン・ナショナルギャラリーが購入して現在に至っており。その間少しづつ「アートな登記書」から「アートそのもの」に変化していったものと理解します。

一方、ファン・エイクは、この絵を描きながら

「結局、役場の証明書という紙切れ程度の価値しかないのか?」「絵として、美的感覚の表現を唯一の価値とする絵は描けないのか?」

と悩んだかもしれません(ぜんぜん悩んでないかもしれません。ははは)。

しかし現実はアカデミズムの隆盛に傾斜してゆき。アカデミー、つまり王様だのなんだのの国家権力が「正しい絵、感動的な絵」と承認した絵、つまり「国家権力を肯定、賛美、普及する実用品(報道媒体)としての絵」だけが絵画として認められるようになってしまい。

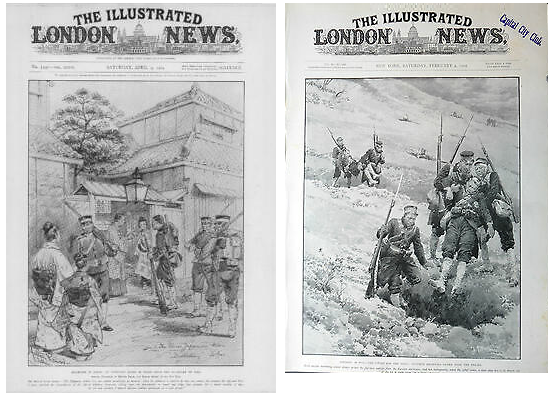

「絵入りロンドンニュース」による日露戦争当時の日本軍についての報道。

写真はすでに存在していたが、まだ絵が実用的な報道手段だった

こうした歴史の中で、「アートそれのみで存在する美術」を求めてもがいていた西洋の画家たちを救ったのが、なんと浮世絵などの日本美術だった。

市民社会の成熟や絵の具などの技術革新により、印象主義派など、アカデミズムに真っ向勝負だ!という機運が生まれていたところに、写実もアレゴリーもへったくれもない、画家の感性そのものがぶちまけられた日本画をみて、西洋の画家たちは「僕たちの革新運動は間違っていなかったんだ!これでよかったんだ!」と勇気づけられたことでしょう。

歌川広重作「名所江戸百景・亀戸梅屋舗」 ゴッホによる模写

そして、ジャポニズムが美術再発見の契機をもたらしたのは、決して偶然ではなく。

日本がフランスに伝えたエッセンスに「刀」があると思います。

戦国時代が終わり、「刀狩り」政策で民衆から刀を取り上げた時点で、日本は一般の人々が武器を持たない平和な時代に入りました。

でも武士には帯刀が許されました。支配階級とか、軍事政権とかの理由もあるのですが、帯刀ありき、刀がなけりゃ武士じゃない、なんていうのはなかなか独特で、南蛮などからの外人さんはかなり奇異な印象を持ったらしい。ザビエルさん曰く「彼らは武器を尊敬し、常に刀剣と短刀を持ち歩く」。

日欧のかけはしとなったザビエル

はっきり言って、江戸時代以降の日本刀なんて、実用品としてはラーメンのどんぶりとさして変わらず。どんぶりを腰にぶら下げて歩く人はいないけれど、明治時代まで武士は二本差しを墨守しました。

だって護身用に必要じゃん、という意見もあると思います。

そこが核心で、現在に至っても軍人とかはピストルを腰にさして歩いています。ピストルが護身のための実用品だからです。

でも、日本刀は護身が本来の用途ではなく(剣道、居合道、弓道)。切り合いの盛んな幕末においても、坂本龍馬が拳銃で幕吏を撃退しているし、法律上も、へたに抜けば「お殿様のご領地で抜刀騒ぎを起こした」と切腹になったりとか、そもそも抜いてはいけないというのが刀だった。

つまり、殺傷という実用をあえてしない、というのが武士の哲学であり美意識だったのですね。

武士が刀を差したのは、刀という「仁愛、智慧、勇気のシンボル」(精神と知能)を肌身離さないことで、自分自身の精神・魂の浄化向上を常に意識・努力する、そんな心構えを視覚化していたのだと理解します。

そして現在。

いつか刀が担った「真の実用的な役割」、ファン・エイクさん?や、多数の画家が願った役割が、ついに美術によって担われる「風の時代」に入り。

コンピュータが人間の生活を制御する、うるおいもへったくれもない現在で、利益、効率、成果といった無機質な言葉たちに占領されてしまった魂に、実用とはステージが違うけれども、もっと大切な「仁・智・勇」を思い出させる。そういう存在として美術が再発見されるようになった。

太刀 備州長船安光(おさふね・やすもと)https://www.seiyudo.com/ka-090120.htm

だからこそ、どんなにデジタル化しても日本画や油絵などはなくならないし、ルネサンスだののはるか昔の絵画がますます価値を増している。デジタル技術を駆使して新しい美術を開拓している人さえいる。

ふと立ち止まってアートを見つめる、そんな日々が大切になっていると思います。

美術は、これからの人類にますます必要な物になっていくかもしれませんね。

ではでは。。。

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。