今回は、基本以下のリンクからの情報をもとに、いろいろなソースからの情報を加えて記載しています。

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Hump

http://www.peoplechina.com.cn/maindoc/html/200507/zhuanwen40.htm

https://www.szkganz.seesaa.net/article/431864155.html

画像は特に出典の明記していないもの(というかほとんど)はこちらからお借りしました。

https://hk.aboluowang.com/2015/0531/564212.html

1942年、日本軍はビルマを占領し、援蒋ルートすなわちビルマ公路が封鎖され。米英物資援助の道を文字通り閉ざされた中国は、ついに日本に降伏か?の瀬戸際に。

日本人と中国人が殺しあうことで大儲けしていたアメリカ等は、それじゃおいしくないねえ。何とか戦争を継続させよう、と画策し。

でも、インドやビルマを通じた中国への補給は、ヒマラヤ山脈や砂漠、ジャングルなどありとあらゆる障害の中を何とか通れるよう、ビルマ公路を整備していたのに、ジャップによって封鎖されてしまった以上は、空を飛んで持っていくしかないじゃん、ははは、なんてあきらめかけたところで、あれそういえば輸送機っていうのがあるよね、と思い至り。

2025年の現在こそ、世界中でジェット旅客機が飛び回っていますが、当時はまだまだ馬車や牛車の時代であり(冗談ではなく、零戦は工場での組み立てが終わったら、牛車、あるいはペルシュロン馬車で、もよりの空港まで運んでいた)。航空輸送なんて夢のまた夢、だったのです。

しかし、アメリカではDC3の登場で大量航空輸送の先駆けみたいなのは生まれれ始めており。

東洋人たちの殺し合いを継続させるための物資輸送で、アメリカ人や中国人の若者をモルモットにして、大量航空輸送の実験をしてみようということになった。

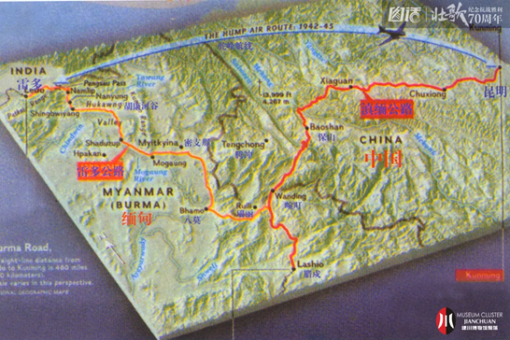

こうして「ハンプ越え」が生まれました。ハンプというのはラクダのこぶのことであり、中国では「駝峰航線」と言っています。

この航空路は全長800キロ余り。当初は「北線」と「南線」がありましたが、日本軍の侵攻にともない北線のみとなりました。ディンジャン―プータオ(ビルマ)―雲竜(雲南省大理)―雲南駅(大理州祥雲県)―昆明と結び、天気によっては、ディンジャンからプータオ、麗江(雲南省)を経て昆明を結ぶときもあった。

フライトの一例としてはこういう記録があり

「ブラマプトラ渓谷の谷底はチャブアで海抜90フィート(27メートル)にある。この標高から、渓谷を囲む山壁は急速に標高10,000フィート(3,000メートル)以上まで上昇する。谷から東へ飛行したパイロットは、まずパトカイ山脈を越え、次に東側を標高14,000フィート(4,300メートル)の尾根、クモン山脈で区切られたチンドウィン川上流域を通過した。その後、西イラワジ川、東イラワジ川、サルウィン川、メコン川の渓谷に隔てられた標高14,000~16,000フィート(4,300~4,900メートル)の尾根を次々と越えた。この雄大な山々全体と、それを横切る航空路にその名を与えた主要な「こぶ」は、サルウィン川とメコン川の間にある標高15,000フィート(4,600メートル)にも及ぶサンツン山脈である。メコン川の東側では地形は明らかに緩やかになり、昆明飛行場(標高6,200フィート(1,900メートル))に近づくにつれて標高差も緩やかになる。」

ハンプ越えに使用された中国航空公司の輸送機と従業員

第2次大戦後に中華民国から共産政権へ移転され、五星紅旗のあるC47。https://www.jetphotos.com/photo/8787305

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%88%AA%E7%A9%BA%E9%9B%86%E5%9B%A3

距離的に言えば、東京から京都へ行って帰ってくるくらいで、それほど遠いというわけでもないのですが、「ハンプ」を構成する山脈がそびえたつ壁となって航路を阻み。1943年12月1日から1945年8月31日の間に東行きに156,977回飛行し(つまりに西行きにも同じ回数飛行した)、この間594機の航空機が墜落などで喪失、乗員乗客合わせて1,314人が死亡した。さらに81機の航空機、345人の乗組員が行方不明となった。

1945年7月31日に残存していた飛行機の数が640機とのことですから、ほとんど半減に近い損害じゃね?正確な統計は得られていないそうですが、想像を絶する危険な路線であったことは議論の余地がないと思います。

命からがら昆明に到着したC46

「らくだのこぶ」なんて一見のどかですが、ヒマラヤ山脈の峰々は、6,000mを超えるものが多数あり、最も高い地点では8,000mに迫るものもあった。このため、輸送機は「山岳地帯を越えるのに十分な高度に到達できず、迷路のようなヒマラヤの峠を通る非常に危険なルートを余儀なくされた」。

気象上も本来輸送機がのこのこ入っていくような場所ではなく。

「ルートは、ヒマラヤ山脈の存在によってかき混ぜられ、混ざり合った3つのユーラシア気団の真ん中に位置していた。南のインド洋からの湿った暖かい空気が高気圧を生み出して北に吹き荒れ、一方でシベリアからの冷たい乾燥した空気は南下した。これらの低気圧と高気圧は極端で、猛烈な風を生み出した。その風が世界最高峰の山脈という動かぬ塊にぶつかると、驚くべきスピードで上昇し、その後冷えてから恐ろしいドラフトとなって下降し、飛行機を驚異的な降下率で地上へと投げ飛ばした。雲塊内の乱気流は激しく、パイロットは突風でひっくり返されたと報告したが、行方不明になったために何も報告できなかったパイロットも多かった。」

夜間飛行に備えるC46

いろいろな輸送機が投入されましたが、C47(DC3)はもともと貨物機というより旅客機であり、重い貨物を載せたら床が抜けちゃう、みたいなのがあったため、主力として一回り大きなC46(貨物搭載量3.5トン。C47は1.5トン)が使用されました。

といっても、理想とは程遠く。「頻繁に機械的な故障に見舞われた(燃料漏れが翼付け根に溜まって爆発の危険となる傾向があった)。そのため「ダンボ」や「配管工の悪夢」、「空飛ぶ棺桶」といった不名誉なあだ名が付けられた。運用開始から5ヶ月で、C-46の20%が墜落した。1943年秋までスペアパーツが不足し、最初に送られた68機のC-46のうち26機が使用不能になった。」

「作業員たちは、1頭の象が12人以上の作業員が担う石油ドラム缶の運搬に相当することを発見した。」

とあり。B24 ベースのC87はデイビス翼によって「向かい風や横風の影響を大幅に軽減できる速度、ほとんどの気象前線を乗り越えられる実用上昇限度、そして乗組員が順風を追いかける「圧力前線」パターンで飛行できる航続距離など」はあったものの「4発エンジンにもかかわらず上昇が悪く、悪天候での飛行には不十分で、山岳地帯での軽度の着氷に遭遇しただけでも制御不能に陥る傾向があった。」そしてC54(DC4)は高空性能が足りず、輸送の主力にはなれなかったらしい。

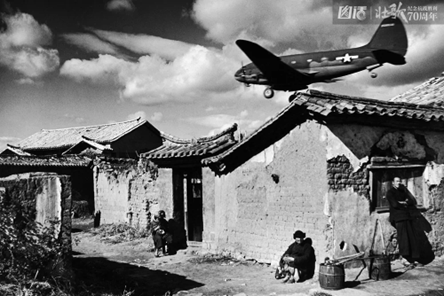

荒れ狂う山岳航路でも、晴れてかつ気流の穏やかな日もあったらしい。

「晴れた日は、墜落した航空機の破片の反射する光に沿って飛行できるほどだったという。パイロットたちは戦友の航空機の残骸が散っている山谷を「アルミの谷」と呼んだ。このように非常に険しい路線だったので「駝峰航線」は「死亡航線」とも称された。」

「死亡航線」を生き延びた中国パイロット。陳文寛氏

そんな決死の輸送で墜落しても、「1,200人の乗組員が救助されるか、自力で基地まで歩いて帰還」したというからおどろき。専門の救助部隊も結成され、「救助活動のために2機のC-47と数機のL-5連絡機が割り当てられた。墜落現場にパラシュート降下して負傷した乗組員を救助するボランティアの衛生兵を募集」という記載もあり、人命救助にどこまで役立ったかはともかくこうした体制がとられたのは特筆すべきと考えます。

ビルマ公路での輸送量が1か月あたり1万トンとの記録があり。1939年から1942年までの3年で36万トンとなります。ハンプ越えでは1942年から1945年の3年間で65万トンという驚異的な数値を達成しました。

ところで。

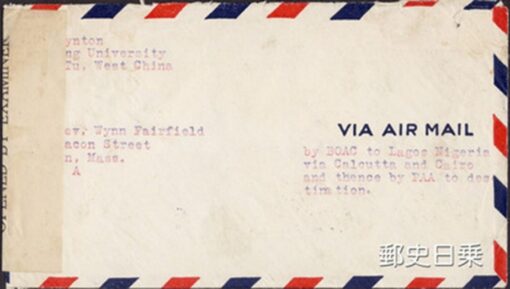

この投稿の情報収集をしていた時に、とある国際郵便の写真が出てきました。

出典:「― GANさんの日本郵便史リサーチ ―」

なんと1943年、中国からアメリカ(成都-重慶-カルカッタ-カイロ-ラゴス(ナイジェリア)-ブラジル-トリニダード-マイアミ)へあてた手紙なのである。

重慶からカルカッタまではハンプ越えルートを経由したらしい。なんとか墜落せずに宛先に届いたという、奇跡の一枚ですねー

どんな内容の手紙だったのだろう。

「崎陽軒のシュウマイが高くなりました。いつか”でづにーらんど”というところに行ってみたいです」なんて書いてあったのかもしれませんね。

中華民国空軍のC46 https://www.airhistory.net/photo/586048/478627

蛇足です。C46は戦後日本でも使用されました

https://wrecks.hatenablog.com/entry/2021/02/05/132623

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。