こないだ操縦かんのお話をしたとき、飛行機の操縦にはペダルも重要、と書きました。その記事ではスペースがなくなっちゃったので、改めてこちらでペダルについて書きたいと思います。

ぼくが乗っている軽飛行機「こよーて」のペダル

飛行機の操縦は「手と足」というふうに言われます。

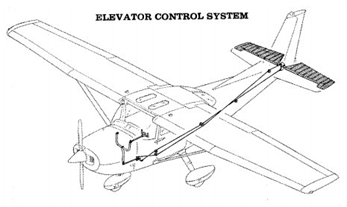

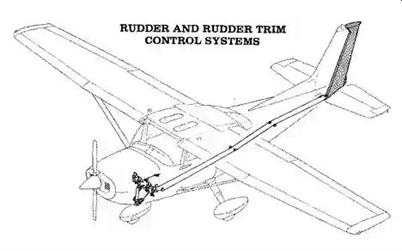

手の方は操縦かんで補助翼と昇降舵。足はペダルで方向舵を動かします。

手足が調和するといい感じで均整の取れたカーブを切ることができます。

補助翼 http://blog.livedoor.jp/sac1195/archives/489548.html

昇降舵C*Uとは何か その1(技術的解説) | 彗星 (salamann.com)

方向舵 C*Uとは何か その2 (横の制御則) | 彗星 (salamann.com)

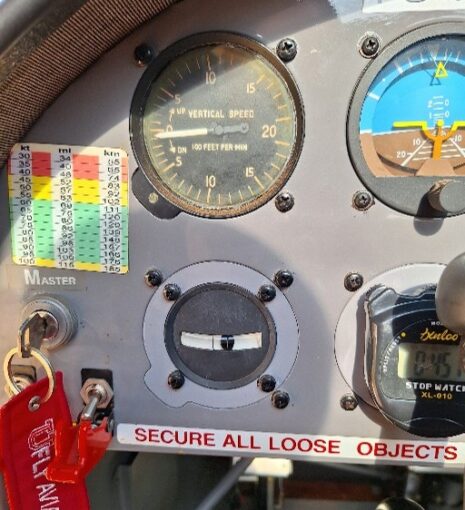

ターンコーディネーター(旋回釣合計)という計器があって、黒いボールが真ん中にあればいい具合に曲がっているということになります。

ターンコーディネーター

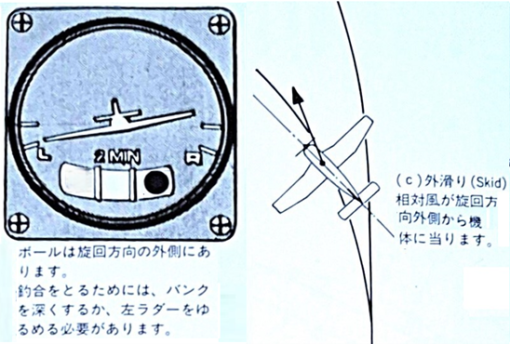

これが、ペダルを踏みすぎると、カーブの外側へ尻を振り出しながら曲がっていく感じになり、機体へのいらぬ負荷や、失速しやすくなるなどあり。ターンコーディネーターでは、ボールがカーブの外側に出ちゃいます。

これをスキッドと言います。 「飛行機操縦のABC」イカロス出版

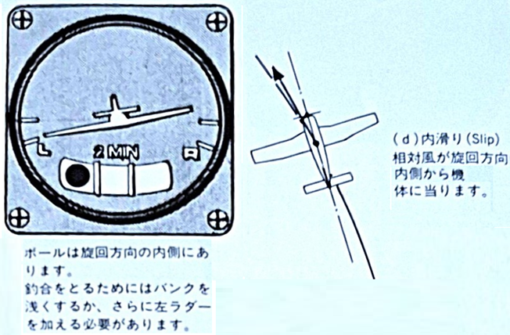

一方、踏み足りないと、今度は機首をカーブの外側に向けながら、横滑りしていくようなカーブになり。スキッドと同じく避けるべきカーブとなります。ターンコーディネーターのボールはカーブの内側に行ってしまいます。

これをスリップと言います。 「飛行機操縦のABC」イカロス出版

スキッドやスリップは、ターンコーディネーターをみていないとなかなか気づかず。気づいたときは、コーディネタ―の玉ころを中心位置にけりこむようにべダル操作をすると修正できます。

また、操縦かんを倒しすぎたり、倒し足りなかったりするとやはりボールは中心から逃げちゃうので、操縦かんの場合は玉ころを中心に引っ張る感じで修正しますが、ふつーは30度旋回なら30度に人工水平儀のマークがぴたりと止まるよう操縦かんを操作して、玉ころの微修正はペダル操作で行っています。

20度旋回の例。人工水平儀の中央上黄色い三角のインジケーターが20度の白線で止まっています。玉ころは取り忘れた、というか玉ころを入れると地平線がみえなくなっちゃうので入れていませんが、まあまあ中央で維持していたと理解。

と思ったら、玉ころのある写真も発見。こちらは同じ20度でも左旋回。ちょっと上昇気味、それにつられて速力が落ち気味です。なかなかむずかしいですねえ

あと、上の写真で重要なのが人工水平儀の左横にある昇降計で、下降・上昇率0に維持します。つい上昇しちゃうと失速の危険が出るし、下降すると今度は速度がイエロー域に入っちゃうので、気を使います。

ドリフトやスリップは必ずしも悪、というのでもなく。飛行機の特性によりけりで、ぼくの乗っているコヨーテ(Rans Super Coyote)では、むしろぐいーんと尻を大きく振り出してカーブ内側に機首を切り込んでいくような旋回が好まれる傾向にあり。

また、高度取りすぎ、迅速に下降したいという場合に、フォワードスリップと言って、機首を左右どちらかに振り、操縦かんは機首と逆の方向に倒す、というのがあり。

意識的に操縦かんとペダルをディスコーディネートして、横滑り状態を作り出すのです。

滑走路の着陸経路に入ったけれど、高度高すぎ、という場合に多用されるテクニックで、黎明期の、フラップがなく、軽すぎてぜんぜん下降してくれないパイパーカブとかはこれができないと乗れないらしい。

パイパーカブのフォワードスリップ

https://www.youtube.com/shorts/BsCUrPUVWKw

https://www.youtube.com/shorts/jG1lj0X2VR0

あえて滑走路の延長線から機首を外したうえ、ふだんはやってはならない、ペダルとは逆方向への操縦かんの操作なので、実はなかなか怖くてできないですが、慣れてくればある程度なにげにできるようになるのでした。カブ乗りはぜんぜんなにげにやるらしい。

ぼくの乗っているコヨーテもあまり変わらず。フラップはついているけれど、フォワードスリップで高度調整というのはときたまあり。操縦席目線でのフォワードスリップを掲載します。

https://www.youtube.com/watch?v=rImSZuVaHFA

上の操縦席からの動画で、1:28でようそろー、と機首を中心線に戻していますが、場合によっては滑走路の真上まで来て初めて戻す場合もあり。

いずれにしろ、接地の時には機首は滑走路に正対していないとギアにいらぬ負担をかけるので要注意です。

さて、着地して減速だ!まっすぐ走らせるためには、三輪車と同じように前輪を操作しますが、三輪車と軽飛行機一般の違いは、前輪の操作をペダルで行うところにあります。これもペダルを右に踏めば機首が右を向くように作動し、左も同様です。

大きな旅客機では、ペダルではなくステアリングホイールで操作するのもあります。

YS11。機長側操縦かんの左横にあるステアリングホイールに注目。

http://www.airliners.net/photo/Interisland-Airlines/NAMC-YS-11/2228083

ちなみに、正式にはステアリングではなく、テイラーと呼ぶそうです。

一方、今どきの高性能自家用機には、テイラーもなく、ペダルと前輪が連動していないものもあります。

RV9A https://www.kitplanes.com/jim-wright-rv-9a/

写真は「空のムスタング」RV9ですが、スピードを出すために、前輪は小さく、よわっちい支柱一本で支えられています。この前輪は自由にぐるぐると回転するようになっているところがミソで、こうしたケースではペダルで曲がりたい方のブレーキを踏むと、そちらの方のメインギアを支点に、前輪は慣性でぐりんと向きを変えて旋回します。

このやり方は黎明期の尾輪式飛行機でも採用されており。

巨大なB17を地上でまっすぐ走らすのは大変だったであろうと思います。。。。

と、前輪式になったB29 https://www.b29doc.com/b-29-doc-to-bring-its-history-restored-tour-to-newport-news-va/

B29もRV9と同じで、前輪を制御するステアリングシステムはなく、左右のエンジン推力と左右のブレーキで旋回したそうです(出典:https://www.quora.com/Why-did-the-B-29-have-no-nosewheel-steering)。

ここで、飛行機のペダルの特色がもう一つ明確になるのでした。

すなわち、飛行機にはアクセルペダルはないが、左右のペダルは両方ともブレーキペダル兼用なのだった。

2つブレーキペダルがあるの?

左右のペダルはそれぞれ左右のメインギアにつながっており、別々に作動させることができるようになっているのでした。

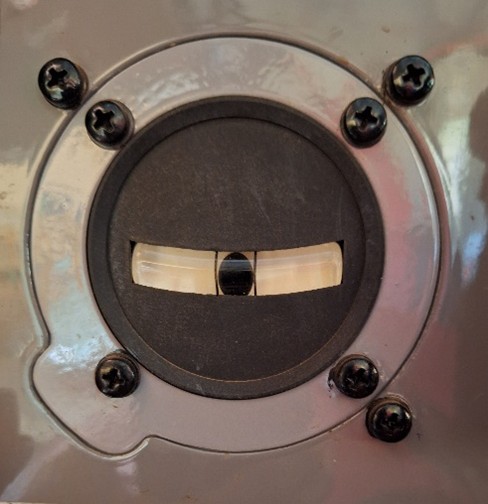

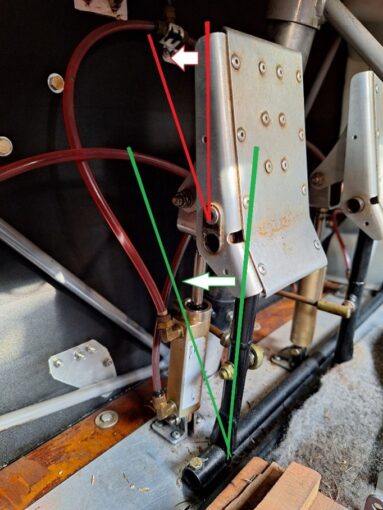

同じペダルですが、つま先で上の矢印の部分を踏み込むと赤線の軸でブレーキが作動。

下の矢印を肉球の部分で踏み込むと緑線の軸で方向舵と前輪が作動します。

ということで、上に書いたように、ステアリングのない機種ではブレーキで機首を制動し。

でも、やっぱりぼくの乗っている「こよーて」みたいに、すなおにペダルと前輪がつながっている方が全然操作しやすいですよねー

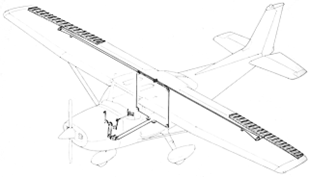

コヨーテのペダルから前輪支柱に伸びる制御機構

なぜ最新の高性能機が、よりによって脆弱で制御できない前輪にしているかというと、それは飛行機にとって車輪や支柱といった降着装置が、性能低下の元凶となる空気抵抗や重量増加を生むじゃま者だからなのです。

高性能になればなるほど、滑走路も舗装されたまともなのを想定しており、パイロットにもきちんとフレアして前輪にほとんど負担をかけない着陸の技量を要求し。

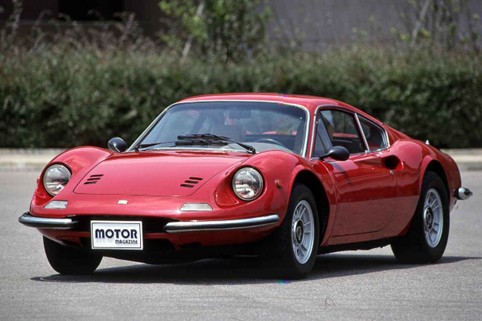

RVともなれば、飛行機が乗り手を選ぶ世界です。ムスタングというよりフェラーリですねえ。

ムスタング https://fukuokacj.jp/%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%82%B0+68

とフェラーリ https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17267411

ぼくみたいな貧乏人が乗る飛行機で、ロクな長さもない滑走路、場合によっては草だろうが土だろうが、道なき道に着陸するような場合は、前輪もがっちり強化したのが多い。

一つの究極がParadiseで、なんと前輪にぶっといショックアブソーバーを装備しています。

これは、練習生がどっかーん!という着陸をしても耐えられるようにという設計なのです。こういうところで名機というのがわかるのですよねー

Paradise

Paradiseの前車輪。アルミ色のぶっといアブソーバーに注目。

ここまでで3000字越え。とりあえず終わりにします。

ではでは。。。

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。