以前、世界一の戦闘機は?というお題で、零戦を差し置いて「F4F」という結論が導き出されたことは、皆さんご存じと思います。

その記事で、陸上戦闘機と艦上戦闘機には、必要となるスペックが違っているので、そもそも比べること自体が困難である、ということを述べました

忘れた、あるいは知らないよ、という人はこちらをご一読→「零戦はなぜ駄作にされたか」

そこで、優秀な艦上戦闘機に、なにより必須なものは?と考えるようになり。

結果、その「もっとも重要な能力」を持った戦闘機が、例によってというか、実はイギリスで生産されていた、という驚愕の事実に到達し。今回のお題にします。

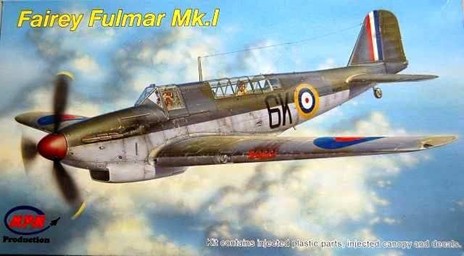

その名も「フェアリー・フルマー」

https://www.1999.co.jp/itbig69/10691664a.jpg

あれ、ハリケーンの翼にスピットファイアの機首を付けたみたいじゃね?

はい。スピットやハリケーンとおなじロールス・ロイスのマーリンエンジンを装備しており。姿かたちもとんがった液冷機になりました。

ただ、当時英国の戦いで存亡のかかった英国では、マーリンも最新型はスピットとかに供給優先され、フルマーへは型落ち?で200馬力も出力が低いのしか回せず。

ともあれ、スピットがありながら、なぜ英国はフルマーを作ったのか。

冒頭に書いた陸上機と艦上機のスペック要求の差がこれを物語っています。

スピットは、イギリスの本土に襲い掛かってくるドイツの戦爆連合を迎え撃ち、特にメッサー109を爆撃機の護衛からそらし、あわよくば撃墜、できなくても、少なくとも109の餌食にならない速力、上昇力、旋回性能、火力、防御力をそなえた陸上戦闘機であり。

フルマーのほうは、連合軍の生命線である大西洋の補給船団をドイツの恐ろしいUボート潜水艦から守るのが主任務となった。

そのためには、狭いようで広い大西洋のどこからでも飛び立てる能力と、目印も何もない海のど真ん中で迷子にならない航法能力が必須となったのでした。

いずれもスピットではまったくダメダメである。

どうしよう。

海のど真ん中から飛び立つ、というのは世界一の海軍国イギリスには立派な空母があり。

一方、迷子にならない航法能力となると。。。。

ここで、英国ならではのクレバーな解決をしたのがフルマーだったのでした。

その解決策とは。。。。

「二人乗りにすること」でした。ははは

https://i.postimg.cc/5252R2mX/FULMAR-01.jpg

専門の航法員をのせることで、常時機位の確認ができ。敵機との乱戦で宙返りを繰り返し、雲の中に入ったり出たりしても、戦闘が終わったときにはちゃんとオマエはここにいるのだ、だから空母への帰投にはこうすれば行方不明にならずにすむのだ、ということを、操縦員がはっちゃきになって機体を振り回し機銃を撃ちまくっているときでも、航法員のほうは、冷静に、かはともかく十分計算することが可能になった。

計算といっても、当時はGPSなんてなくて、航空チャート(あるいは海図)と、「フライト・コンピュータ」とは名ばかりの計算尺により、手計算で行わなければならず。

味方の艦船から無線で方向指示が来たにしろ、はっきりいって単座機ですべてを一人がこなす、というのがいかに無謀なことであったかを英国は熟知していたということである。

Jeppesenのフライトコンピュータ-

ラバウルなどでは、坂井三郎さんなどからの情報だと、だいたい「空戦の終わるころには一式陸攻が迎えに来ていた。ベテランは陸攻なんかの世話になるかと、やせがまんして自力で帰っていった」みたいな記載があり。

ベテランの零戦搭乗員が神だから、やせがまんすれば帰れたのであって、少なくとも、ふつーに「単座機でも航法に問題はない」のとは全く違うぞ、と力説しておきます。

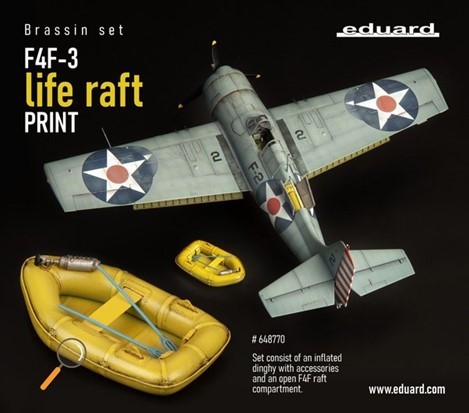

日米のみならず、イギリスも後にはシーファイアだのの単座機を投入しますが、それは通信装備が日本機に比べて比較にならないほど優秀で、航空管制も発達していたことや、アメリカに至っては、迷子になっても「ダンボ」と呼ばれる救援機、潜水艦、飛行艇、さらに戦闘機の側でも「いかだ」を装備するなど、要するに単座機でもOKね、という体制を確実に整えたうえで投入しているのです。

F4Fに搭載された救命いかだ。

F4F-3 life raft PRINT for F4F-3 Wildcat in 1/48 by Eduard 8591437571109 | eBay

これがない日本側はどうなったか。

すみません出典は忘れましたが、空戦を生き残り、編隊で帰投する零戦でさえ、「下方にふらふらと編隊を逸脱しそうになる零戦がいた。パイロットが疲労で失神しそうになっているのだ。馬鹿野郎!ちゃんと起きていろ!と絶叫するのだが、その声はもちろん届かない。その零戦は、ついにひょろひょろと高度を落とし、海面にすぽんと飲み込まれてしまった」

というような回想があるのです。別に空戦で損傷したのでもないのに、非道な遠距離作戦の疲労に耐えられずあえなく墜死、という事実が少なからず起きていたものと「推察します」。

Wikipediaでは

「イギリス海軍が複座戦闘機にこだわった理由は、目印も何も無い海上飛行においては、航法担当が機体を適切に誘導することが空母に帰艦するのに必要、と考えていたからと言われる。だが、実際のところは日本、アメリカが証明しているように、操縦者が航法を修得していれば単座機であっても問題なく帰艦できた。」

と書いていますが、「航法を習得」なんて前提条件でしかなく。航法計算が困難あるいはできないような海上や雲の上を、3時間もかけて基地まで帰り着くなんて、そんなことを単座機にやらすな!といいたい。

陸攻を迎えにやらすとか、どこまで毎回実効的に行えていたか疑問です。

https://naval-encyclopedia.com/naval-aviation/ww2/uk/fairey-fulmar.php

ところで、複座にしたため、フルマーは鈍足で上昇力も物足りなくなってしまい。

軽快な単座戦闘機相手だと、カモじゃね?

せんぜん大丈夫でした。

そもそも「軽快な単座戦闘機」は、フルマーの飛ぶ大西洋のど真ん中まで飛んでこれないので、戦闘そのものが成立しないのであった。

フルマーが相手をしたのは、やっぱり複座、たいていは双発で、艦隊を襲おうとしてきた長距離航続力のある爆撃機や、これに随伴可能な長距離双発戦闘機など(https://teambtrb.com/2021/05/01/isthefulmarrubbish/)で、確かに零戦対スピットの空戦にくらべれば、まのびしたまだるっこっしい空戦だったかもしれんが、十分戦闘機として活躍できたのだった。

連合軍がドイツを押し込み、英国空母もイタリアだのヨーロッパ沿岸へ進出してくると、イギリスはマートレットという単発戦闘機を起用して、陸上基地から飛んでくるBF109などと対決させるようになり。

マートレット、米国名ワイルドキャット

https://hobby.dengeki.com/news/2141771/

マートレットはメッサー109相手でも格闘戦に持ち込んで優勢に戦ったらしい。

スピット、フルマー、F4Fとそれぞれの土俵で傑出した性能を持っており。

時と場所を間違えればやられ役になってしまうが、的確な用兵で名機として生まれ変わる、というのは、P40もそうですが、バッファロー(フィンランド版)など目の覚めるような活躍をしたのもあり。この辺はまた別記事で書いてみたいと思います。

とかく華やかな空戦ばかりに目が行きがちですが、それ以前にまず乗機のエンジンはじめ万全に維持し、味方と適切な交信を行い、戦場まで行って帰ってこれる航法。霧の中に入った、積乱雲を迂回した、という気象の知識も必要です。

こうした総合力で、特に航法というものが決定的になる大西洋の戦場にフルマーという「適材適所」を配置した英国恐るべし。

「負けに不思議の負けなし」ですが、英国の「勝ちも必然の勝ちのみ」にもっていく指導層の英知は学ぶべきと考えています。

何も目印のない海上で往復3時間、合計6時間、その間に苛烈な空戦で、生き残ったとしても「お前はもう死んでいる」疲労の絶頂で、毎日どうやって基地まで帰り着いたのか。

ジャパニーズビジネスマンが、24時間戦わないで済む日本になることを願っています.

ではでは

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。